解答---

(4)

【解説】一般に軟弱地盤とは、粘性土ないし有機質土からなり、含水量の極めて大きい軟弱な地盤を指す。

軟弱地盤上に急速に盛土すると、地盤の側方変形が急速に増加し、すべり破壊を生じる。一度すべりを生じると周辺地盤は大きく盛り上がり、すべりを生じた地盤内の粘性土は著しく強度が低下するため、周辺部を含めた復旧に多くの時間と経費を要することになる。したがって、軟弱地盤対策は盛土の安定の確保を十分考慮した緩速載荷工法により、地盤強度の増加を図りながら盛土することを原則とする。

緩速載荷工法は,盛土速度を通常に比べ時間をかけてゆっくり施工することで,地盤の破壊を防止しつつ,粘性土層の圧密による強度増加を図る工法。

参照:(テキスト1章P13,14,15)(道路土工−軟弱地盤対策工指針6章)

|

| 【問 |

2】 コンクリートの型枠および支保工に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

型枠は、組立および取外し作業が容易で、取外し時にコンクリートその他に振動や衝撃などを及ぼさない構造としなければならない。 |

| (2) |

型枠を転用して使用する場合、鋼製型枠の転用回数はJISまたはJAS(日本農林規格)の定めによるものとする。 |

| (3) |

支保工の設計においては、施工時および完成後のコンクリート自重による沈下、変形を考慮して適当な上げ越しを行うものとする。 |

| (4) |

移動支保工は、通常、長期間使用されるものであるから、必要に応じて地震の影響や風荷重の水平荷重および揚力に対しても安定な構造としなければならない。 |

|

解答と解説:

解答--- (2)

【解説】型枠を転用して使用する場合、型枠の痛み具合などをチェックし、使用に耐えるかを判断する。一般に鋼製型枠の場合、転用は30回程度が目安と言われているが、使用後の後始末の状況により大きく変わることから丁寧な後始末を心がける必要がある。従って転用回数について特段の規定はない。

参照:(テキスト1章P24)

|

|

| 【問 |

3】 車両用防護柵に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

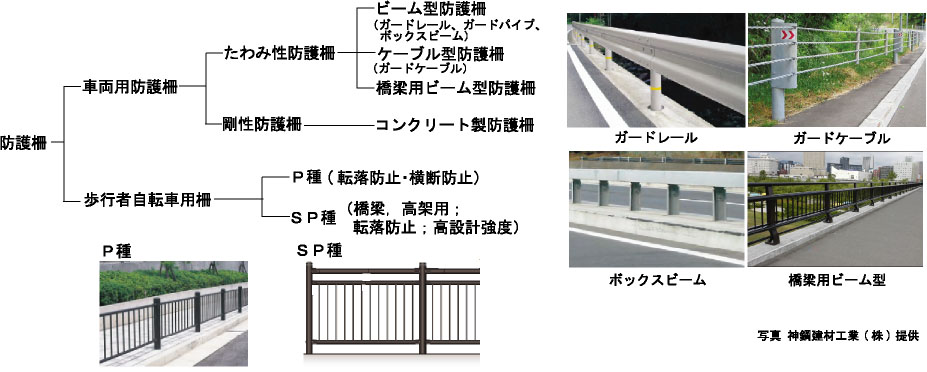

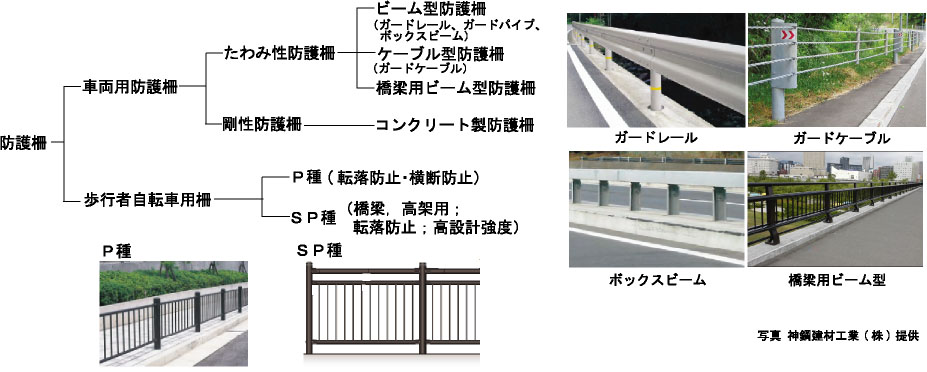

ガードレールは、適度な剛性とじん性を有する波形断面のビームおよび支柱により構成され、車両衝突時の衝撃に対してビームの引張りと支柱の変形で抵抗する防護柵である。 |

| (2) |

木製防護柵は、主としてビームに木材を用いた防護柵であり、車両衝突時の衝撃に対して木製ビームの剛性と金属製接続部や支柱基礎部の変形で抵抗する防護柵である。 |

| (3) |

ケーブル型防護柵は、弾性域内で働く複数のケーブルおよび適度な剛性とじん性を有する支柱により構成され、車両衝突時の衝撃に対してビームの曲げ強度と支柱の変形で抵抗する防護柵である。 |

| (4) |

ボックスビームは、高い剛性とじん性を有する一本の角形パイプのビームと比較的強度が弱い支柱により構成され、車両衝突時の衝撃に対して主にビームの曲げ強度で抵抗する防護柵である。 |

|

解答と解説:

解答--- (3)

【解説】ケーブル型防護柵にはビーム(梁、桁)は使用していないので、説明が矛盾している。車輌衝突時にはケーブルの引張りと支柱の変形で抵抗する。

車両用防護柵を大きく分けると、たわみ性防護柵と剛性防護柵がある。分類は下図に示す。

参照:(テキスト第1章P36)(防護柵の設置基準・同解説2-4)

|

|

| 【問 |

4】 土工用建設機械に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 |

| (1) |

ブルドーザで掘削押土を行う場合、現場条件が同一ならば、岩塊・玉石の作業効率は、砂の作業効率より高い。 |

| (2) |

ブルドーザによる押土運搬では、締固め度を上げるため上り勾配で作業するのが望ましい. |

| (3) |

ブルドーザに適応する土の運搬距離は、150m以下である。 |

| (4) |

ブルドーザに比べてモーターグレーダは、仕上げ精度の高い敷きならし作業ができる。 |

|

解答と解説:

解答--- (4)

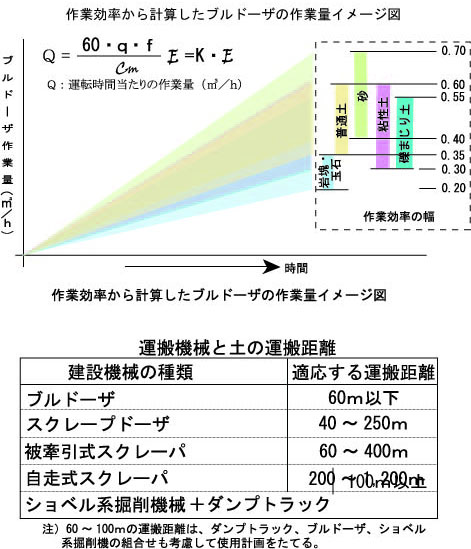

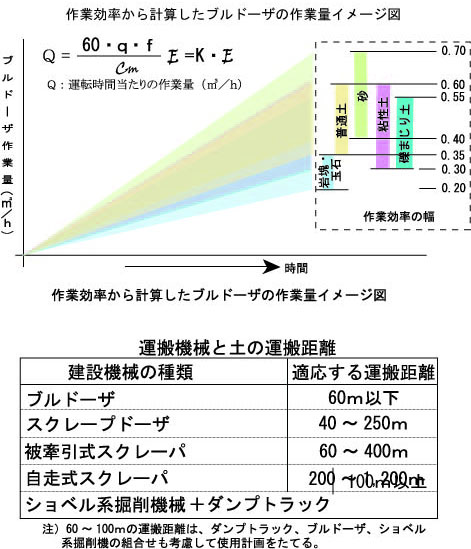

【解説】(1) ブルドーザは押土材料により作業効率がことなる。

図で分かるように、岩塊・玉石は最も作業効率が悪く、砂が最も良いことを示している。短時間では作業量はあまり変わらないが、長時間かかるような全体作業量がある場合は機械の編成等を含めて、効率の良い作業計画を立てる必要がある。

(2) 上り勾配作業は極端に作業効率が落ちることから、原則下り勾配で作業する。

(3) ブルドーサーに適応する土の運搬距離は一般に60m以下とされている。作業効率が落ちるが、他機械の組合せより経済的な場は100m程度は作業を行うこともある。複数台あるいはショベル系との組合せが可能であれば検討する。

参照: (テキスト1章p12、47)(道路土工要綱5章施工計画)

|

|

| 【問 |

5】 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |

| (1) |

現場代理人、主任技術者(監理技術者)および専門技術者は、これを兼ねることができる。 |

| (2) |

工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などの理由により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を負担しなければならない。 |

| (3) |

発注者は、工事用地その他設計図書において、定められた工事の施工上必要な用地を受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。 |

| (4) |

発注者は、工事目的物に蝦疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその暇疵の修補を請求し、または修補に代えもしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 |

|

解答と解説:

解答--- (2)

【解説】第28条(第三者に及ぼした損害)で、「工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十一条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。」とある。

従って設問は、受注者でなく発注者が負担する。

参照: (テキスト3章P1,3,7)(公共工事請負契約約款)

|

|

| 【問 |

6】 公共工事標準請負契約約款に定める設計図書の内容に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

仮設、施工方法などについては、約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 |

| (2) |

図面と仕様書の内容が一致せず、その優先順位が規定されていない場合は、図面の内容を優先する。 |

| (3) |

発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 |

| (4) |

受注者は、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 |

|

解答と解説:

解答--- (2)

【解説】(条件変更等)第18条「受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。」

以上から、設問のケースでは「監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。」

参照: (テキスト3章P3)(公共工事標準請負契約約款第18条)

|

|

| 【問 |

7】 公共測量作業規程の準則における路線測量に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

「横断測量」とは、中心杭などを基準にして地形の変化点などの距離および地盤高を定め、横断面図データファイルを作成する作業をいう。 |

| (2) |

「用地幅杭設置測量」とは、取得などに係る用地の範囲を示すため、所定の位置に用地幅杭を設置する作業をいう。 |

| (3) |

「仮BM設置測量」とは、中心線測量に必要な水準点を現地に設置し、標高を定める作業をいう。 |

| (4) |

「縦断測量」とは、中心杭などの標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。 |

|

解答と解説:

解答--- (3)

【解説】公共測量作業規程の準則では「仮BM設置測量」とは、「縦断測量および横断測量に必要な水準点を現地に設置し、標高を求めるものである。」と記述している。

参照: (テキスト1章P60)( 公共測量作業規程の準則第2章5節〜9節)

|

|

| 【問 |

8】 土質調査・試験結果から切土・盛土の基礎地盤や盛土材料の概略の土性把握に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

盛土の基礎地盤を評価するうえで、CBR値は有益な指標であり、粘性土の場合は安定および沈下の検討の必要性、砂質土の場合は液状化など、基礎地盤判定の目安が得られる。 |

| (2) |

自然含水比または液性限界を求めていれば圧縮指数は求まるので、沈下量の概略を推定することができる。 |

| (3) |

粘性土の土性を知るうえで最も重要なのは自然含水比であり、土のせん断強さ、圧縮特性などの力学特性はすべて含水比と直接関係があるので、自然含水比を知れば沈下と安定の傾向を推定することができる。 |

| (4) |

盛土材料としては、粒度および自然含水比などが問題になるが、突固め試験結果による最大乾燥密度と最適含水比なども合わせて整理しておく必要がある。 |

|

解答と解説:

解答--- (1)

【解説】盛土の基礎地盤の土性を知るための調査試験結果は、N値、自然含水比、地下水位、土粒子の密度、粒度、間隙比、圧縮指数、一軸圧縮強さ、地質状況等があるが、その中でもN値は有益な指標となる。N値による基礎地盤判定の目安は下表の通りである。

| 土質 | N値 | 硬 軟 | 注意事項 |

| 粘性土 | 0〜4 | 軟らかい | 注意を要する軟弱地盤であり、精密な土質調査を行う必要

がある。 |

| 5〜14 | 中〜かたい | 安定については大体問題はないが,沈下の可能性がある。 |

| 15以上 | 非常にかたい | 安定及び沈下の対象としなくてよいが,中小構造物の基礎

地盤としては20以上が望ましい。 |

| 砂質土 | 0〜10 | ゆるい | 沈下は短期間で終わるが,土工構造物の設計に当たっては

考慮する必要があるり,地震時に液状化の恐れがある。 |

| 10〜30 | 中位 | 中小構造物の基礎地盤となり得る場合もあるが,一般に不

十分である。 |

| 30以上 | 密 | 大構造物の基礎地盤としては,50以上(非常に密)が望ま

しい。 |

参照: (テキスト1章P63,64,66,67)(道路土工要綱共通編1章)

|

|

| 【問 |

9】 路床の支持力評価に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

自然地盤の層のCBRは上限値を設けないが、改良した層のCBRは20を上限値とする。 |

| (2) |

設計CBRは、各地点のCBRの平均値に各地点のCBRの標準偏差を加えた値である。 |

| (3) |

路床土をほとんど乱すことがなく施工できる切土路床では、路床面より50cm以上深い箇所から採取した舌Lさない試料でCBR試験を行うことがある。 |

| (4) |

多量のレキなどが含まれている路床では、平板載荷試験の結果や経験などを参考にして、CBR値を推定することがある。 |

|

解答と解説:

解答--- (2)

【解説】区間のCBRは各地点のCBRの平均値から各地点のCBRの標準偏差を引いた値であり、設計CBRは区間のCBRの範囲を整数に丸めた値である。

参照:(テキスト2章P21,22,23)(舗装設計便覧5-2)

|

|

| 【問 |

10】路床に関する次の記述のうち、不適当なものどれか。 |

| (1) |

設計支持力係数は、コンクリート舗装の凍上抑制層の厚さを求めるのに使われる。 |

| (2) |

構築路床は、原地盤の路床と一体となって、均一な支持力を有するように路床を改良したものである。 |

| (3) |

設計CBRは、アスファルト舗装を経験にもとづいて設計する際、基盤条件として用いる。 |

| (4) |

路床とは、一般に原地盤のうち、舗装の支持層として舗装の構造設計上取り扱う層のことである。 |

|

解答と解説:

解答--- (1)

【解説】コンクリート舗装の構造設計において、経験に基づく設計方法では基盤条件である路床の設計支持力係数あるいは設計CBRをもとにして路盤面における所要の支持力が得られるように路盤の厚さを設定し、さらに舗装計画交通量および使用する舗装用コンクリートの設計曲げ強度に応じてコンクリート版の厚さを設定する。

設計支持力係数は、ほぼ同一材料の路床区間において3箇所以上の平板載荷試験による実測に基づき下記の計算式で求める。

設計支持力係数=各地点の支持力係数の平均値−各地点の支持力係数の標準偏差

参照:(テキスト2章P15,16,27,29,30)(舗装設計便覧6章)

|

|

| 【問 |

11】 アスファルト舗装の構成と役割に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

表層は、舗装の最上部にあって交通の安全性や快適性などの路面の機能を確保するためのものである。 |

| (2) |

基層は、路盤の不陸を整正するとともに、表層に加わる交通荷重を路盤に均等に分散させるためのものである。 |

| (3) |

路盤は、表層および基層に均一な支持基盤を与えるとともに、交通荷重を分散して路床に伝達するためのものである。 |

| (4) |

構造設計における舗装厚は、表層、基層、路盤および構築路床の合計厚さである。 |

|

解答と解説:

解答--- (4)

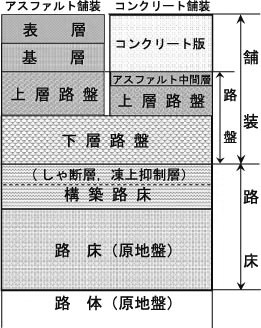

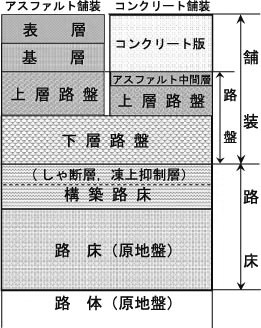

【解説】 アスファルト舗装の構成と層名は図左側に示すとおりである。舗装は路床の上に構成される部分を言う。構築路床は路床の一部である。従って、舗装厚には含まれない。

アスファルト舗装の構成と層名は図左側に示すとおりである。舗装は路床の上に構成される部分を言う。構築路床は路床の一部である。従って、舗装厚には含まれない。

参照: (テキスト2章P15,16)(舗装設計施工指針3-2)

|

|

| 【問 |

12】 コンクリート舗装の種類および目地の処理に関する次の記述のうち、不適当ものはどれか。 |

| (1) |

普通コンクリート版の鉄網および縁部補強鉄筋を省略する場合は、横収縮目地間隔を短

くすればよい。

|

| (2) |

転圧コンクリート舗装は、単位水量の少ない硬練りコンクリートをアスファルト舗装用の舗設機械を用いて施工し、コンクリート版には目地を設けない。 |

| (3) |

連続鉄筋コンクリート舗装は、微細なひび割れを一定の間隔で分散して発生させるものであり、連続性を維持するので横目地は省略できる。 |

| (4) |

普通コンクリート舗装は、コンクリート版に目地を設け、縦目地にはタイバーを、横目地にはダウエルバーを設ける。 |

|

解答と解説:

解答--- (2)

【解説】転圧コンクリート版は,単位水量の少ない硬練りコンクリートを,敷きならしには高い締固め能力を有するアスファルトフィニッシャを、締固めには振動ローラおよびタイヤローラ等を用いてコンクリート版とするものである。転圧コンクリート版には,一般に横収縮目地,膨張目地および縦目地等を設置するが,ダウエルパーやタイパーは使用しない。

参照: (テキスト2章P52,53,90,91)(舗装施工便覧8-2-2)

|

|

| 【問 |

13】 各種の舗装の殻計に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

インターロッキングブロック舗装のブロックの厚さは、車道用の場合5cmを標準としている。 |

| (2) |

透水性舗装の路床の上には、一般に層厚10〜15cmのフィルター層を設ける。 |

| (3) |

橋面舗装の舗装厚は、交通条件にかかわらず、一般に6〜8cmである。 |

| (4) |

瀝青路面処理の表層厚は、加熱混合方式の場合3cmを標準としている。

【解答】(1)

|

|

解答と解説:

解答--- (1)

【解説】インターロッキングブロックの厚さは、車道用は8cmを標準とする。ただし、コンテナヤード等,重荷重が予想される箇所に適用する場合は,厚さ10cmのブロックを使用する場合が有る。

参照: (テキスト2章P99,100)(舗装設計便覧7-3-6)

|

|

| 【問 |

14】 アスファルト混合物の材料に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

回収ダストは、砕石や玉砕を製造する場合に生じる粒径の小さい粉末状のものである。 |

| (2) |

砕石は、呼び名別の粒度の規定に適合しない砕石であっても、他の砕石、砂などと合成したときの粒度が、混合物の所要の骨材粒度に適合すれば使用することができる。 |

| (3) |

海砂には塩分が含まれているが、アスファルト混合物の品質には特に影響はない。 |

| (4) |

高炉徐冷スラグは、水浸すると黄濁水が発生することがあるので、エージングを行い、呈色判定試験に合格したものを使用する。 |

|

解答と解説:

解答--- (1)

【解説】 回収ダストは,アスフアルトプラントで加熱アスファルト混合物を製造する際に, ドライヤなどで加熱された骨材から発生する,粉末状のものをいう。

参照: (テキスト2章P41〜46)(舗装施工便覧3-3-2)

|

|

| 【問 |

15】 舗装に用いる瀝青材料に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

石油アスファルト乳剤には、浸透用乳剤、混合用乳剤、セメント混合用乳剤などがある。 |

| (2) |

カチオン系アスファルト乳剤(PK-3)は、一般的には路盤面に用いるプライムコートとして使用される。 |

| (3) |

プレミックスタイプのポリマー改質アスファルトは、アスファルトプラントでアスファルト混合物を製造するときに、ミキサの中に改質剤を投入して使用するものである。 |

| (4) |

トリニダッドレイクアスファルトは、グースアスファルト混合物やロールドァスファルト混合物用アスファルトの改質材として用いられる。 |

|

解答と解説:

解答--- (3)

【解説】プレミックスタイプは,あらかじめ工場でアスフアルトと改質剤を均一に混合したもので,通常ローリ車で供給される。従って通常のアスファルト供給ラインと同様、改質アスファルトタンクから必要量を直接ミキサに噴射供給する。(改質剤との分離投入はない。)設問はプラントミックスタイプの説明である。

参照:(テキスト2章P30)(舗装施工便覧3-3-2)

|

|

| 【問 |

16】 アスファルト舗装の下層路盤材料に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

材料の修正CBRやPIが品質規格に入らない場合、補足材やセメントまたは石灰などを添加し、規格を満足するようにして活用するとよい。 |

| (2) |

粒状路盤工法で修正CBRが30%未満の材料を使用する場合には、特に締固めに留意する。 |

| (3) |

骨材の最大粒径は、50mm以下とするが、やむを得ないときは、一層の仕上がり厚さの1/2以下で100mmまで許容してよい。 |

| (4) |

セメント安定処理工法では、PIが小さい材料を使用する場合、セメント量が多くなり不経済になることがあるので、他の工法も併せて検討するとよい。 |

|

解答と解説:

解答--- (4)

【解説】 骨材の粒度が著しく不良な場合やPIが大きい場合には,セメント量が多くなり不経済になることがあるので,他の工法も併せて検討するとよい。

骨材の粒度が著しく不良な場合やPIが大きい場合には,セメント量が多くなり不経済になることがあるので,他の工法も併せて検討するとよい。

なお、下層路盤材の安定処理に用いる骨材の望ましい品質は右表の通りである。

参照:(テキスト2章P49,55)(舗装施工便覧5-2)

|

|

| 【問 |

17】 密粒度アスファルト混合物の流動対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 |

| (1) |

75μmふるい通過分のうち、回収ダスト分は40%以上を目標とする。 |

| (2) |

マーシャル安定度は、75回突固めで7.35kN以上、安定度/フロー値は250kN/m以下を目標とする。 |

| (3) |

アスファルト量は、マーシャル安定度試験で求められた共通範囲の中央値かそれ以上を目標とする。 |

| (4) |

骨材の合成粒度は、中央値以下を目標とし、75μmふるい通過質量百分率は小さめにする。 |

|

解答と解説:

解答--- (4)

【解説】耐流動性を改善した混合物の配合設計においては,次の点に留意する。

(1) 75μmふるい通過分のうち、回収ダスト分は30%を超えないようにする。

(2) マーシャル安定度は、75回突固めで7.35kN以上、安定度/フロー値は2,500kN/m以上を目標とする。

(3) アスファルト量は、マーシャル安定度試験で求められた共通範囲の中央値かそれ以下を目標とする。

その他設問(4)以外で ◎ ホイールトラッキング試験の結果,目標のDSが得られなかった場合は,骨材合成粒度のうち, 2.36mmふるい通過質量百分率を小さくし,下限値へ近づける。同時に75μmmふるい通過質量百分率も小さくする。さらに使用する漉青材料を再検討し,高いDSの得られるような漉青材料に替える。この場合は,漉青材料の種類によって,最適アスフアルト量の値が変わる場合もあるので,注意を要する。

参照:(テキスト2章P65,66)(舗装施工便覧6-3-4)

|

|

| 【問 |

18】 加熱アスファルト混合物の各種対策に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

すべり対策として、開粒度タイプやギャップ粒度の混合物を使用した。 |

| (2) |

摩耗対策として、ポリマー改質アスファルトや硬質骨材の使用、フィラーの配合率を高めた混合物を使用した。 |

| (3) |

流動対策として、動的安定度(DS)を高めるためポリマー改質アスファルトを使用した。 |

| (4) |

騒音対策として、空隙率の高い開粒度タイプの混合物を使用し、骨材の最大粒径を大きくした。 |

|

解答と解説:

解答--- (4)

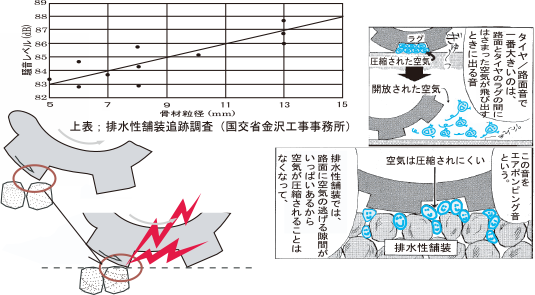

【解説】騒音対策としてアスファルト混合物を使用する場合、騒音の発生メカニズムに留意する。下図右に示すように、エアーポンピング音が最も大きいことから、圧縮された空気が解放時に発生する音を発生させないための開粒度タイプの混合物を使用する。下図左は、タイヤ回転によりラグ部分が路面骨材と衝突する際に発生するメカニズムを図示したもので、この場合、路面骨材の大きさによって発生するタイヤ/路面騒音が小さくなる傾向にあるが、重要なのはこの要素以上に路面の平たん性やテクスチャー等により発生するタイヤ振動、車自体の振動などが複合的に騒音として発生する。従って骨材粒度を小さくすれば、他の影響により、騒音が必ずしも小さくなるとは限らない。

参照:(テキスト2章P65,66)(舗装設計施工指針4-4-4)

|

|

| 【問 |

19】 舗装用セメントコンクリートに用いる混和材料に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

混和材として高炉スラグ微粉末、フライアッシュを用いる場合は、コンクリート製造時のプラントにおける混合方法などについて十分確認しておく必要がある。 |

| (2) |

遅延形のAE減水剤は、コンクリートの凝結時問を調整する目的で、主に寒中に舗設する場合に使用される。 |

| (3) |

着色材は、セメント質量の数%以下で着色が可能で、耐アルカリ性、酎候性のある無機質顔料が望ましい。 |

| (4) |

流動化剤には、単位水量を変えずにワーカビリティーを著しく改善できる効果があるが、スランプが比較的短時間に低下することがある。 |

|

解答と解説:

解答--- (2)

【解説】コンクリートの用いる混和剤には以下の様なものがある。

| 種 別 | 混和材の種類 |

| 化学混和材 | AE減水剤,減水剤,AE剤,高性能AE減水剤,流動化剤

凝結遅延剤,凝結促進剤,収縮低減剤,防凍剤

|

| 混和材 | 高炉スラグ微粉末,フライアッシュ,膨張剤,着色剤 |

AE減水剤および減水剤には,コンクリートの凝結時間を調節する目的で,標準形,遅延形,促進形のものがある。 暑中に舗設する場合には遅延形の使用を検討し, 寒中に舗設する場合には促進形の使用を検討する等,施工条件によって適切なものを選定することが望ましい。

参照:(テキスト2章P89)(舗装施工便覧3-3-3)

|

|

| 【問 |

20】 再生路盤材料に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 |

| (1) |

アスファルトコンクリート再生骨材の配合率が大きくなると、修正CβRの値は大きくなる傾向がある。 |

| (2) |

セメントコンクリート再生骨材は、単独でも再生クラッシャランとして利用できるものがある。 |

| (3) |

セメントコンクリート再生骨材は、吸水率およびすり減り減量が大きくなる傾向にある。 |

| (4) |

アスファルトコンクリート再生骨材は、締固めによる骨材のかみ合わせ効果が新規路盤材料ほど期待できないことがある。 |

|

解答と解説:

解答--- (1)

【解説】アスフアルトコンクリート再生骨材の配合率が大きくなると,修正CBRは低下する傾向がある。したがって,アスフアルトコンクリート再生骨材を粒状路盤材料として用いる場合にはこれらの点に注意を要する。

参照:(テキスト2章P147)(舗装再生便覧2-4-2)

|

|

|

|

|

|

|

|

アスファルト舗装の構成と層名は図左側に示すとおりである。舗装は路床の上に構成される部分を言う。構築路床は路床の一部である。従って、舗装厚には含まれない。

アスファルト舗装の構成と層名は図左側に示すとおりである。舗装は路床の上に構成される部分を言う。構築路床は路床の一部である。従って、舗装厚には含まれない。

骨材の粒度が著しく不良な場合やPIが大きい場合には,セメント量が多くなり不経済になることがあるので,他の工法も併せて検討するとよい。

骨材の粒度が著しく不良な場合やPIが大きい場合には,セメント量が多くなり不経済になることがあるので,他の工法も併せて検討するとよい。