�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z(1) �A�X�t�@���g�R���N���[�g�Đ�����(�A�X�t�@���g�������w�̐؍�ފ܂�)���p�̉ۂɂ��Ă��C���A�X�t�@���g�̐j���x�ɂ��]�����邢�́C�����ɂ��]���Ŕ��f����B���̏ꍇ�̕i���́C�j���x�܂��͈���W���̂ǂ��炩�����\�Ɏ����������悢�B

| �@�@3.8 �ȏ� | ||

| ���A�X�t�@���g�̐��� | �j���x�@�@�@1/10mm | 20 �ȏ� |

| ����W���@ MPa/mm | 1.70 �ȏ� | |

| 5 �ȉ� | ||

(4) �A�X�t�@���g�R���N���[�g�Đ����ނ̔z�������傫���ƁC���A�X�t�@���g�ʂ������Ȃ邽�ߐv�Đ��A�X�t�A���g�ʂ̋��ʔ͈͂̉����l�����߂��Ȃ��ꍇ������B���̏ꍇ�́C���ʔ͈͂̒����狁�߂邩�C�A�X�t�@���g�R���N���[�g�Đ����ނ̔z�����������Đv�Đ��A�X�t�@���g�ʂ����߂�Ƃ悢�B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P119,149)(�ܑ��Đ��֗�2��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�A�X�t�@���g(�������E�ܑ�)�Ɋւ��鎎���ɂ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����B

| ���@���@�� | �T�@�@�@�v |

| �j���x���� | �A�X�t�@���g�̃R���V�X�e���V�[(�A�X�t�@���g�̍d��)��\�� �w�W(�j���x)�𑪒肷�鎎�� |

| �L�x���� | �A�X�t�@���g�̉����ׂ鎎�� |

| �������M���� | �A�X�t�@���g�̉��M�������̔M�̌X���ׂ鎎�� |

| �t���[�X�Ɖ��_���� | �A�X�t�@���g�̒ቷ�ɂ�����Ƃ����ׂ鎎�� |

| ��_���� | �ܑ��p�Ζ��A�X�t�@���g�A�����A�X�t�@���g�̕i����������� ����A�X�t�@���g�̗̒��x�̔���̂��߂ɗp���鎎�� |

| �Z�C�{���g�t���[���b���� | �A�X�t�@���g�̍������ɂ�����S�x�𑪒肷����� |

| �G���O���[�x���� | �A�X�t�@���g���܂̔S����]�����邽�߂ɍs������ |

| �^�t�l�X�E�e�i�V�e�B���� | �A�X�t�@���g�̔c���͂���єS���ׂ͂鎎�� |

| ���_�i�g���E���ɂ����萫���� | �e���ނ���э��ނ̓����Z���Ȃǂɑ���ϋv����]�����鎎�� |

| �J���^�u������ | ��Ƀ|�[���X�A�X�t�@���g�������̍��ޔ�U��R����]�����鎎�� |

| �}�[�V��������x���� | ��Ƃ��ĉ��M�A�X�t�@���g�������ɑ���e�E���ނƃt�B���[����� �A�X�t�@���g�̔z���ʂ����肷�邽�߂̎��� |

| ���Z�}�[�V��������x���� | �A�X�t�@���g�������̔��������]�����鎎�� |

| �_������ | �r�����ܑ��p�A�X�t�@���g�������̔z���v�ɓK�p���A �œK�A�X�t�@���g�ʂ肷�邽�߂̎��� |

| �z�C�[���g���b�L���O���� | �A�X�t�@���g�������̑ϗ������������I�Ɋm�F���邽�߂ɍs�������ŁA �P�ʎ��Ԃ�����̕ό`�ʂ��瓮�I����x(DS)�����߂� |

| ���Z�z�C�[���g���b�L���O���� | ���M�A�X�t�@���g�������̔����𑪒肵�A���ɑ��� �ϋv����]������ |

| ���x�����O���� | �A�X�t�@���g��������,�\�w�p�������̑ϖ��Ր���]�����鎎���B �����@�̈Ⴂ�ɂ��A�����`�F�[���^�A��]�`�F�[���^�A ��]�X�p�C�N�^�C���^��3��ނ̕��@������B |

| �Ȃ����� | ���M�A�X�t�@���g�������̔j�f���̋Ȃ����x����тЂ��݂����� �ቷ���ɂ����邽��݂̒Ǐ]����]������B |

| ���� | �A�X�t�@���g�R���N���[�g�Đ����ނɊ܂܂��A�X�t�@���g�̗� ���x��]��������̂ŁA��������(����W��)�͍Đ����M�A�X�t�@���g �������̍��ނƂ��ēK�p�\���ǂ����f������̂ł��� |

| ������������ | �A�X�t�@���g�������̖h�����Ȃǂ�]�����邽�߂ɁA������������ ���A�X�t�@���g�������̓����ʂ𑪒肵�A�����W�������߂鎎�� |

| �˂��łߎ��� | �y�����ߌł߂�ꂽ�Ƃ��̊������x�Ɗܐ���̊W�����߂� |

| �C��CBR���� | ���v�̒��łߓx�ɂ����闱��H�Սޗ��̕i��(���x����)�����߂鎎�� |

| CBR���� | �H���̎x���͕]�������B�ΏۘH���y��Ԃ�CBR�������ʂ��� �Z�肵�A���ނ��ꂽ�敪�i�vCBR�j�ŕ]������B |

(3)�� �C��CBR�����́A����H�Սޗ��̕i���]�������ł���B�H���̎x���͕]���͑ΏۘH���y��Ԃ�CBR�������ʂ���Z�蕪�ނ��ꂽ�vCBR�ŕ]������B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P5,22,37,65)(�ܑ������E�����@�֗���2,3,4����)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�E���w�H�Ղ̎{�H�F����H�Ղ̎{�H�ł͈ȉ��̎����ɗ��ӂ���B

�@1) ����H�Ղ̎{�H�́A�ޗ������ɗ��ӂ��Ȃ��痱��H�Սނ��ψ�ɕ~���Ȃ炵�A���ł߂Ďd�グ��B

�@2) ��w�̎d�オ�������20�p�ȉ���W���Ƃ��A�~���Ȃ炵�͈�ʂɃ��[�^�[�O���[�_�ōs���B�]���͈�ʂ�10�`12���̃��[�h���[���ƁA8�`20���̃^�C�����[���ōs�����A�����Ɠ����̌��ʂ̂���U�����[����p���Ă��悢�B

�@3) ����H�Ղ��������Ă���ꍇ�́A�K�X�U�����A�œK�ܐ���t�߂̏�ԂŒ��ߌł߂�B���J�Ȃǂɂ�蒘���������܂ݒ��ł߂�����ȏꍇ�́A���V��҂��Ĕ��C�������s���B�܂��A���ʂ̐ΊD�܂��̓Z�����g���U�z�A�������Ē��ߌł߂邱�Ƃ�����B

�@�E�Z�����g���菈������ѐΊD���菈���H�Ղ̎{�H�ɓ������āA�ȉ��̓_�ɗ��ӂ���B

�@1) ��w�H�Ղɂ�����Z�����g�܂��͐ΊD�ɂ����菈���́A���菈���H�Սނ𒆉����������܂��͘H�㍬�������ɂ�萻�����A�ψ�ɕ~���Ȃ炵�A���ł߂Ďd�グ��B���̎{�H�ɂ��ẮA���w�H�Ղ́u����H�Ղ̎{�H�v����сu�Z�����g�A�ΊD���菈���H�Ղ̎{�H�v�ɏ�����B

�@2) ��w�̎d�グ����10�`20�p��W���Ƃ��邪�A�U�����[�����g�p����ꍇ�͏����30�p�Ƃ��Ă悢�B

�@3) �Z�����g���菈���̏ꍇ�́A�d�����n�܂�O�܂łɒ��ł߂���������B���łߏI���㤒����Ɍ�ʊJ�����Ă������x���Ȃ����A�K�v�ɉ����ăA�X�t�@���g���܂Ȃǂ��U�z����Ƃ悢�B

�@4) �ΊD���菈���H�Սޗ��̒��ł߂͍œK�ܐ������⎼����Ԃōs���Ƃ悢�B

�@5) �������̎{�H�ڒn�́A�Z�����g��p�����ꍇ�͎{�H�[���𐂒��ɐ����A�ΊD��p�����ꍇ�͑O���̎{�H�[���𗐂��āA�e�X�V�����ޗ���ł��p���B

�@6) �c�����̎{�H�ڒn�́A���炩���ߎd�オ������ɓ������^�g��ݒu���A�]���I����Ɏ�苎��悤�ɂ���B

�@7) �V�����ޗ���ł��p���ꍇ�́A�����������Ǝ{�H�ڒn�ɂЂт����邱�Ƃ�����̂ŁA�ł��邾�����������ɑł��p�����Ƃ��]�܂����B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P75,76)(�ܑ��{�H�֗���5��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z1) �������������̍������x�E��������

�@�@ �������x��185�����Ȃ��͈͂ŁA�g�p����A�X�t�@���g�̓��S�x�ɑΉ����鉷�x�͈͂̒�����I�ԁB�X�g���[�g�A�X�t�@���g���g�p����ꍇ�͔S�x�|���x�Ȑ����g���Đݒ肷�邪�A�����A�X�t�@���g���g�p����ꍇ�́A�����҂�����������Q�l�ɐݒ肷��B

�@�A �v�ʂ������ނ��~�L�T�ɓ������A5�b�ȏ����肵����ɃA�X�t�@���g�˂��A�A�X�t�@���g�����ނ����ׂĔ핢����܂ō�������B�ߏ�ȍ����́C�A�X�t�@���g�̗Ɍq����̂Ŕ�����B��ʂɍ������Ԃ�30�`50�b�ł��邪�A�ח����̑����������́A�������Ԃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B

�@2) �������̒���

�@�@ �ꎟ�����r���i�T�[�W�r���j

�@�E �������^���Ԃ̑ҋ@���Ԃ̐ߌ��A�������̘A���ғ����ړI�̕ۉ������ݔ��ł���B

�@�E �ꎟ�����r���́A12���Ԓ��x�ȉ��̃A�X�t�@���g�������̒����ɗp����B

�@�E ��������̉��x���10���ȏ�ቺ���Ȃ������ɒ���������������r�o���邱�Ƃ��]�܂����B

�@�A ���M�����T�C���i�z�b�g�X�g���[�W�T�C���j

�@�E�������̎_���ɂ��h�~����{���A12���Ԉȏ�̒�����ړI�Ƃ����T�C���ł���B

�@�E�ʏ�̒������ԂƂ��āA24���Ԉȓ��̎g�p���唼�ł��邪�A�}�ȓV��s���Ȃǂɂ����3���Ԓ��x�������邱�Ƃ�����B

�@�E���M�����T�C���̏ꍇ�A�T�C�����̍����������Ȃ��ƁA�A�X�t�@���g�̗��傫���Ȃ�X��������̂ŁA�����Ԓ�������ꍇ�A�T�C�@�@�����̍������͂ł��邾�������������Ă����̂��]�܂����B

�@�E3�����č�����������ꍇ�́A����I�ɉ���A�X�t�@���g�̐j���x�𑪒肵�A�̒��x���m�F����B

�@�E�������̎_���ɂ��h�~��ɂ́A�T�C�����̎_�f�Z�x��������ړI�ŕs�����K�X���邢�͉ߔM�����C���T�C���ɕ���������@���@�@�̗p����Ă���B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P118,119,120)(�A�X�t�@���g�������֗���4��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�����E�^�����̗��ӎ���

�@ �A�X�t�@���g�v�����g�ɂ�����|�[���X�A�X�t�@���g�������̐����\�͂�,�ʏ�̍������ɔ�ׂ�60%���x�ɒቺ����̂ŁA�H���v��ɑg�ݍ���ł������Ƃ��K�v�B

�A �|�[���X�A�X�t�A���g�������͋��������C�ʏ�̉��M�A�X�t�A���g�������������x���ቺ���₷���B���������āC�^���Ԃɐςݍ����������d�V�[�g�Ȃǂŕی삵�C���x�ቺ��h���B

�B ���������t�����Ȃ��悤�ɁC�ב�̓����ɁC�K�v�Œ���x�ŕt���h�~�܂�h���Ă����Ƃ悢�B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P112,113)(�ܑ��{�H�֗���7��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@�E�A�X�t�@���g����(PK-3)�́A�v���C���R�[�g�p����уZ�����g���菈���w�{���p�ɁA�A�X�t�@���g����(PK-4)�̓^�b�N�R�[�g�p�ɁA�A�X�t�@���g����(MK-3)�́A�y�����荜�ލ����p�Ƃ��ėp����B

�@�E������̎{�H��}���{�H�̏ꍇ�A�l�ޗ��U�z��̗{�����Ԃ�Z�k���邽�߂ɁA�ȉ��̕��@���̂邱�Ƃ�����B

�@ �l�ނ��������ĎU�z����

�A ���[�h�q�[�^�ɂ��U�z����H�ʂ����M����

�B ����̎U�z�ʂ��Q��ɕ����ĎU�z����

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P40,79,80)(�ܑ��{�H�֗���6��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

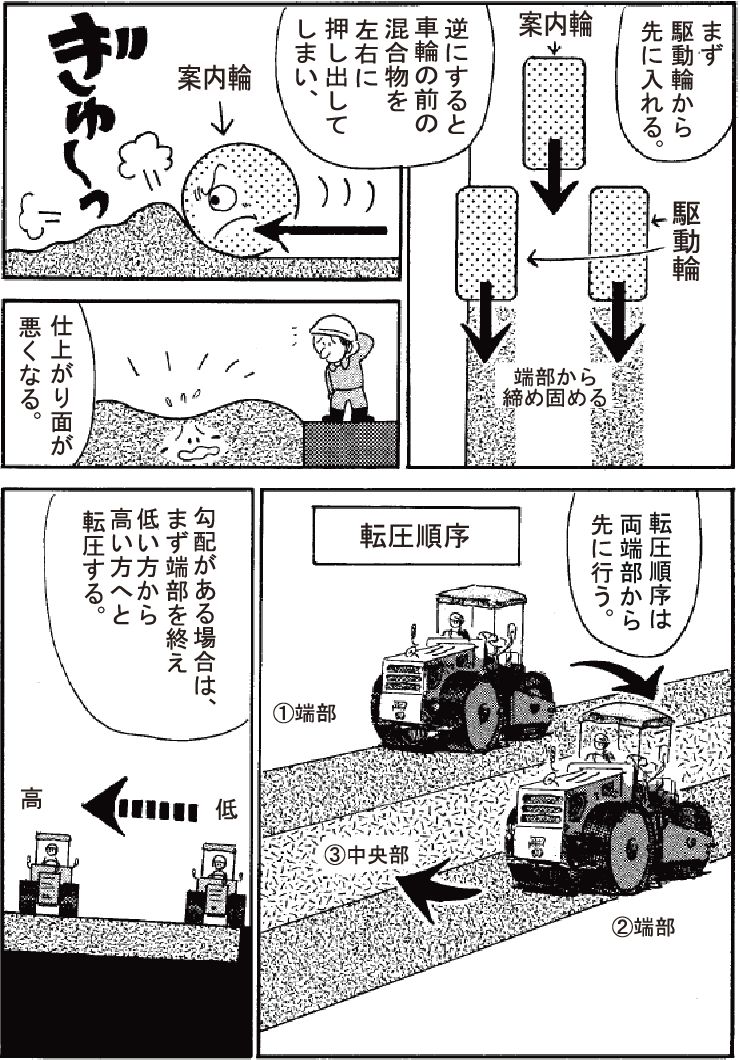

�y����z�@�����]���́A�A�X�t�@���g�������̉��x��110�`140���̎��ɁA10�`12t�̓S�ւ̃��[�h���[���œ��ł߂Ĉ��肳����B��ʂɁA���[�h���[���̓]�����x��2�`3km/h�Ƃ��A�A�X�t�@���g�t�B�j�b�V�����ɋ쓮�ւ������A���z�̒Ⴂ�����瓙���œ]������B�쓮�ւ͎ԗ֎��̂��O���։�]���邱�ƂŘH�ʂ�}����͂������A��������O���ɉ����o���͂��������Ȃ邪�A�U���ւ̏ꍇ�͉��}�̂悤�ɍ������������o����p�������B�܂����l�ɁA�������̑����ړ����o���邾�����Ȃ����邽�߂ɁA�]�������͗��[�������ɍs���A���f���z���t���Ă���ꍇ�́A���[���̓]���̌�A���z�̒Ⴂ�����珇�ɓ]������B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P112,113�G����Ŋw�ԕܑ��H�wP104)(�ܑ��{�H�֗���7��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�{�H�p�ڂ�\�����Ƃ̐ڍ����ł́C���ł߂��s�\���ƂȂ肪���ƂȂ�B����̒��łߓx�������Ȃ��ꍇ�ɂ́C�s�A���ƂȂ��_�ƂȂ�₷���̂ŁC�{�H�p�ڂ͂ł��邾�����Ȃ��Ȃ�悤�Ɍv�悷��B�p�ڂ́C���̕����ɂ�艡�p�ڂƏc�p�ڂƂ�����B

�@ ���p��

1) ���p�ڂ͎{�H�̏I�����C�܂��͂�ނ��{�H�𒆒f�����Ƃ��C���H�̉��f�����ɐ݂���p�ڂŁC�d�オ��̗ǔۂ����s���ɒ��ډe����^����̂ŁC������Ɏd�グ��悤�ɗ��ӂ���B

2) �ܐݍ�Ƃ���ނ������Ԓ��f����Ƃ��͕~���Ȃ炵�̏I������[�܂œ]�������������Ă����B

3) �{�H���f���܂��͏I�����̌p�ڂ́C���f�����ɂ��炩���ߌ^�g��u���āC����̍����Ɏd�グ��B

4) ���ݕܑ��̕�C�E���L�̏ꍇ�������āC���w�̌p�ڂ̏�ɏ�w�̌p�ڂ��d�˂Ȃ��悤�ɂ���B

�A �c�p��

1) �c�p�ڂ͓��H�������Ԑ����ɕ����Ď{�H����ꍇ�ɓ��H���S���ɕ��s�ɐ݂���p�ڂł���B���ł߂��\���łȂ��ƌp�ڕ��̊J����c�Ђъ���Ȃǂ������₷���B

2) �\�w�̏c�p�ڂ̈ʒu�́C�����Ƃ��ă��[���}�[�N�ɍ��킹��悤�ɂ���B

3) �e�w�̌p�ڂ̈ʒu�́C���ݕܑ��̕�C�E�g���̏ꍇ�������āC���w�̌p�ڂ̏�ɏ�w�̌p�ڂ��d�˂Ȃ��悤�ɂ���i�ܑ��{�H�֗��}�|6.4.2�Q�Ɓj�B�܂��c�p�ڂ́C��E���w�Ƃ��ԗւ̑��s�ʒu�����ɂ��Ȃ��悤�ɂ���B

4) �c�p�ڕ��́C���[�L�Ȃǂőe���ނ���菜�����V�������������C���ݕܑ���5cm���x�d�˂ĕ~���Ȃ炵�C�����Ƀ��[���̋쓮�ւ�15cm���x�����ē]������B

5) �z�b�g�W���C���g�̏ꍇ�́C�c�p�ڑ���5�`l0cm����]�����Ȃ��ł����āC���̕������㑱�̍������Ɠ����ɒ��ߌł߂�B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P81)(�ܑ��{�H�֗���6��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�{���́C�\�ʎd�グ�������ォ��C�\�ʂ��r�炳���ɗ{����Ƃ��ł�����x�ɁC�R���N���[�g���d������܂ōs�������{���ƁC�����{���Ɉ��������C�R���N���[�g�̍d�����\���ɍs�킹�邽�߂ɁC�����̏�����}���ȉ��x�ω�����h���ړI�ŁC�����ԎU���Ȃǂ����Ď�����Ԃɕۂ���{���ƂɁC��������B

�@ �����{���@

1) �����{���̓R���N���[�g�ł̕\�ʎd�グ�Ɉ��������s���C����{�����ł���܂ł̊ԁC�R���N���[�g�\�ʂ̋}���Ȋ�����h�~���邽�߂ɍs���B�R���N���[�g�ł̕\�ʂ������̒��˂╗�Ȃǂɂ��}���Ɋ�������ƁC�Ђъ��ꂪ�������邱�Ƃ�����̂ŗ��ӂ���B

2) �����{���Ƃ��ẮC��ʂɕܐ݂����R���N���[�g�\�ʂɗ{���܂��U�z������@�ōs����B�܂���K�͍H���ł͂���ɉ����ĎO�p�����{���p���邱�Ƃ�����B

3) �R���N���[�g�\�ʂ̗{���܂ɂ́C�햌�^�ƐZ���^������B�{���܂́C��ނɉ������K�ȎU�z�ʂ�K�Ȏ����ɋψ�ɎU�z����B�Ȃ��C�{���܂ɂ́C�����E����̈�ї{�����\�Ȃ��̂�����B

4) �]���R���N���[�g�ł̎{�H�ł́C�R���N���[�g�̕ܐシ���Ɍ���{���ֈڂ��̂ŁC�����{���͍s��Ȃ��B �A ����{��

1) ����{���́C���̊��Ԓ��C�{���}�b�g����p���ăR���N���[�g�ŕ\�ʂ������ԂȂ������C���S�Ɏ�����ԂɂȂ�悤�ɎU������B

2) ����{���͏����{�����{�����ʂ��傫��>�̂ŁC�R���N���[�g�\�ʂ��r�炳�Ȃ��ŁC����{�����ł���悤�ɂȂ�����C�Ȃ�ׂ��������{����B

3) �{�����Ԓ��́C�ԗ����̉d�������Ȃ��悤�ɂ���B

4) �]���R���N���[�g�łł́C�]���I����̃R���N���[�g�ŏ���C���^�Ԃ���э�ƎԂ��ᑬ�ő��s���邱�Ƃ́C�\�ʂ��r�炵���肵�Ȃ�������ɍ����x���Ȃ��B

5) �ȈՂȗ{�����@�Ƃ��ẮC�U���}�b�g�{�����ȗ��ł��C�����E����̈�ї{�����\�ȗ{���܂��U�z������@������B

�Q�ƁF (�e�L�X�g2��P85�87�88�G�u�ܑ��H�w�v(�y�؊w��)P248)(�ܑ��{�H�֗���6��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�|�[���X�A�X�t�@���g�������̏��]���́A��ʂ�10�`12���̃��[�h���[�����g�p����B�]���͏����]���Ɏg�p�������[�h���[���ɂ��s�����A�ܐݏ����ɉ�����6�`10���̃��[�h���[���p����ꍇ������B

�@�d�グ�]���ɂ́A�^���f�����[�����g�p�����ƁA�^�C�����[�����g�p���Ă����̂Q��ނ�����B�\�ʂ̂��߂𐮂��āA�������̔�U��h�~����Ƃ��������ʂ����҂��āA�^�C�����[�����g�p���邱�Ƃ������B

�@�^�C�����[���ɂ��]���́A�]�����x����������ƃ^�C���ɍ��������t�����₷���A�Ԃ�̌��O�����邱�Ƃ���A�������̕\�ʉ��x���^�C�����[���ɕt�����Ȃ����x�i70�����x�j�ɂȂ��Ă���s���̂��]�܂����B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P114)(�ܑ��{�H�֗���7��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z���ʕܑ��̎�Ȏ{�H��̗��ӓ_

�E�ϐ��ɋN������A�X�t�@���g�������̔����������̔j����h�~���邽�߁A�ܑ��ɐ旧���Đ������E���̔r���{�݂̗L������шʒu(�J�������W�܂鏊)���m�F���Ă����B

�E�ϐ��ɋN������A�X�t�@���g�������̔����������̔j����h�~���邽�߁A�ܑ��ɐ旧���Đ������E���̔r���{�݂̗L������шʒu(�J�������W�܂鏊)���m�F���Ă����B�E�ڒ��w�͏��Ɩh���w�܂��͊�w�Ƃ�t�������A��̉������邽�߂ɐ݂���B�R���N���[�g���łł͈�ʂ̃A�X�t�@���g���܂̂ق��ɁC�S������A�X�t�@���g���܂�ڒ��͂����߂��n�܌^�̃S���A�X�t�@���g�n�ڒ��܁C�S���n�ڒ��܂Ȃǂ�p����B�|���łł͗n�܌^�̃S���A�X�t�@���g�n�ڒ��܂�p���邱�Ƃ������B

�E��ʂ��R���N���[�g���ł̏ꍇ�͉��w(��w)�ɑe���x�A�X�t�@���g���������A�|���łɂ̓O�[�X�A�X�t�@���g��������p����B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P123�G�����Ŋw�ԕܑ��H�w��e��ܑ̕���P259�260)(�ܑ��{�H�֗���9��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

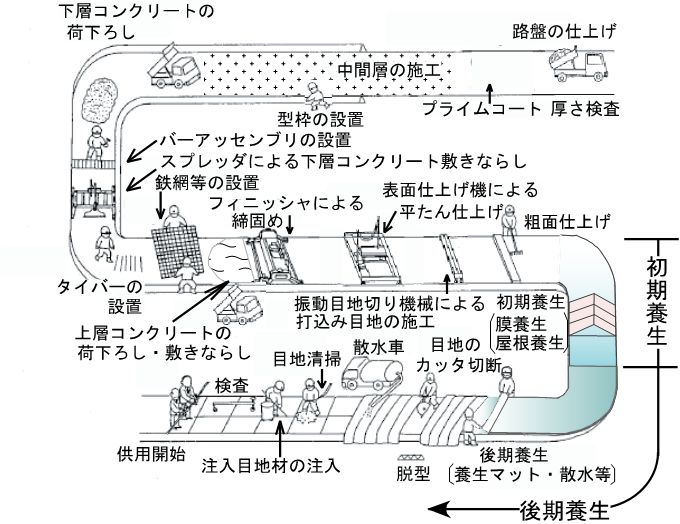

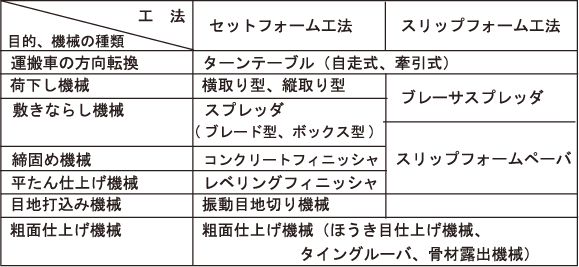

�y����z�@�R���N���[�g�ܑ��p�{�H�@�B�����\�Ɏ����B�X�v���b�_�͕~�ς��@�B�ł���A������d�グ�@�B�̓��x�����O�t�B�j�b�V����p����B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P84)(�ܑ��{�H�֗���4��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�A�X�t�@���g�t�B�j�b�V���ɂ��~���Ȃ炵�����̊Ǘ��́A�X�N���[�h�̍��������ɂ���čs�����A�ܐ��̗����Ɍ^�g��ݒu���Ē���������@��Z���T�����t����������������@������B�^���p�̏㉺���ɂ���p�͒��łߍ���ŁA�t�B�j�b�V���ł̒��łߓx�́A��ʂɊ���x��90%���x�ł���A���̌ネ�[���ɂ����ł߂ŁA���łߓx�̊Ǘ�������B

�Q�ƁF (�e�L�X�g2��P73)(�ܑ��{�H�֗���4��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@�ܑ��\���̐��\�̕ω����o���I�ɒ���������@�Ƃ��ẮA�e��̂��̂����邪�A�Ȃ��ł��A����ݑ���ɂ����@���ł���ʓI�ł���A���葕�u�Ƃ��ẮA�x���P���}���r�|����t�H�[�����O�E�E�G�C�g�E�f�t���N�g���[�^�i�e�v�c�j�Ȃǂ�����B3m�v���t�B�����[�^�͕����̑���ɗp������B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P134)�i�ܑ��ێ��C�U�K�C�h�u�b�N��3�́j

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

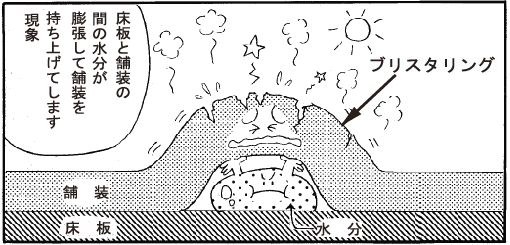

�y����z�@

(2)�̓u���[�W���O�̐����ł���B�|���ŏ�ɒ��ڃO�[�X�A�X�t�@���g��������ܐ݂���ꍇ�A���ŖʂɎK�A�D�A���Ȃǂ���������A�������s�\���ȏꍇ�ɂ͍������̕~���Ȃ炵��ɐ�����������������C�����ܑ��ł������グ�錻�ہi�u���X�^�����O�j���������邱�Ƃ�����B�Ȃ��A�u���X�^�����O�́A�R���N���[�g����ł��A�㕔�̍������w���������ɕx�ޏꍇ�͔������邱�Ƃ�����B

(2)�̓u���[�W���O�̐����ł���B�|���ŏ�ɒ��ڃO�[�X�A�X�t�@���g��������ܐ݂���ꍇ�A���ŖʂɎK�A�D�A���Ȃǂ���������A�������s�\���ȏꍇ�ɂ͍������̕~���Ȃ炵��ɐ�����������������C�����ܑ��ł������グ�錻�ہi�u���X�^�����O�j���������邱�Ƃ�����B�Ȃ��A�u���X�^�����O�́A�R���N���[�g����ł��A�㕔�̍������w���������ɕx�ޏꍇ�͔������邱�Ƃ�����B�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P127,135) (�����Ŋw�ԕܑ��H�w��e��ܑ̕���P259�260) (�ܑ��ݍH�֗�9��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�킾�����I�[�o�[���C�H�@�́A���ݕܑ��̂킾���@�ꕔ�݂̂����M�A�X�t�@���g�������ŕܐ݂���H�@�ŁA��ɖ��Փ��ɂ���Ă��茸����������₤���̂ł���A�����ɂ���Đ������킾���@��(�Y���ό`)�ɂ͓K���Ȃ��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P138,139) (�ܑ��ݍH�֗�11��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@�A�X�t�@���g�ܑ��̎�ȕ�C�H�@���ȉ��Ɏ����B

| �Ŋ����H (�č\�z�܂�) | �E���ݕܑ��̘H�Ղ������͘H�Ղ̈ꕔ�܂ł�ł�������H�@�B �E�ɂ��H���̓��ꊷ���C�H���܂��͘H�Ղ̈��菈�����s�����Ƃ�����B |

| �Ǖ��Ŋ����H�@ | �E���ݕܑ��̔j�����Ǖ��I�ɒ������C���̑��̍H�@�ł͕�C�ł��Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�Ƃ��C�\�w�C��w���邢�͘H�Ղ���Ǖ��I�ɑł�������H�@�B �E�ʏ�\�w�E��w�Ŋ����H�@��I�[�o�[���C�H�@�̍ہC�Ǖ��I�ɂЂъ��ꂪ�傫���ӏ��ɕ��p���邱�Ƃ������B |

| �H��H�ՍĐ��H�@ | �E���݃A�X�t�@���g�������w���C���ʒu�ŘH��j�Ӎ����@���ɂ���Ĕj�ӂ���Ɠ����ɁC�Z�����g��A�X�t�@���g���܂Ȃǂ̓Y���ޗ��������C�j�ӂ������ݘH�ՍނƂƂ��ɍ������C���߈͂߂Ĉ��菈�������H�Ղ��\�z����H�@�B |

| �H��\�w�Đ��H�@ | �E���ʒu�ɂ����āC���݃A�X�t�@���g�������w�̉��M�C�����ق������s���C����ɕK�v�ɉ����ĐV�K�A�X�t�@���g��������C�Đ��p�Y���܂������C�������������ŕ~���Ȃ炵�Ē��ߌł߁C�Đ������\�w���\�z����H�@�B |

| �V�[���ޒ����H�@ | �E��r�I���̍L���Ђъ���ɒ����ڒn�ޓ����[�U����H�@�B �E�\�h�I�ێ��H�@�Ƃ��ėp�����邱�Ƃ�����B �E��������ޗ��Ƃ��Ĉ�ʓI�ɗp������͉̂��M�^�ł���C�G�}���W�����^�C�J�b�g�o�b�N�^�C�����^�Ȃǂ̎�ނ�����B �E�Ђъ���̕���[���ɓK�����ޗ����g�p����Ă���B |

| �\�ʏ����H�@ | �E���ݕܑ��̏�ɁC���M�A�X�t�A�m���g�������ȊO�̍ޗ����g�p���āC 3cm�����̕�����w��݂���H�@ �E�\�h�I�ێ��H�@�Ƃ��ėp�����邱�Ƃނ���C���̂悤�ȍH�@���܂܂��B�@�`�b�v�V�[���A�A�X�����[�V�[���A�B�}�C�N���T�[�t�F�V���O�A�C�����`�\�ʏ��� |

�ȏォ�疾�炩�̂悤�ɁA(2)�͘H��H�ՍĐ��H�@�̐����ł���B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P138,139) (�ܑ��ݍH�֗�11��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@�{�H�v�揑�L�ڂ���K�v�̂���͎̂��̎����ł���B

�@�H���T�v�A�A�v��H���\�A�B����g�D�\�A�C�w��@�B�A�D��v�D���E�@�B�A�E��v���ށA�F�{�H���@�i��v�@�B�A���ݔ��v��A�H���p�n�����܂ށj�A�G�{�H�Ǘ��v��A�H���S�Ǘ��A�I�ً}���̑̐��y�ёΉ��A�J��ʊǗ��A�K����A�L�����Ɗ��̐����A�M�Đ������̗��p�̑��i�ƌ��ݕ��Y���̓K���������@�A�N���̑�

�@�]���āA�H�����̐��Z�ύX�͊܂܂Ȃ��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P12,16)(���ʎd�l����1��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@�_�n��]�p�i�_�n�ȊO�̂��̂ɂ��邱�ƁB�j����ꍇ���͔_�n��]�p���邽�ߌ����̈ړ]�����s���ꍇ�ɂ́A�����Ƃ��ēs���{���m�����͎w��s�����̒��̋������K�v�ł��B�������A�����҂��A4�w�N�^�[������_�n�̓]�p�������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���炩���ߔ_�ѐ��Y��b�i�n���_���ǒ��j�ɋ��c���邱�ƁB

�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P10,11)(�_�n�@��4���A��5��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@�H���Ǘ��́A�H���̐��Y�ߒ����Ǘ�������̂ł��邩��A�H�킲�Ƃ̍H���̑g�ݍ��킹���Ǘ�����݂̂łȂ��A�J���́A�@�B�ݔ��A���ޓ��̐��Y�v�f���ł������悭���p�����i��Nj����Ă������Ƃ��K�v�ł���B

�@�H���Ǘ��̎菇�Ɠ��e�́A�v�恨���{�����������P�̊e�i�K�ɕ����A���ꂼ��̍��ڂ͎��̂Ƃ���ł���B

1) �v��|���{�H���\�̍쐬(Plan)

1) �v��|���{�H���\�̍쐬(Plan)2) ���{�|�H���{�H(Do)

3) �����|�i���̃`�F�b�N(Check)

4) ���P�|�{�H�̐��A�{�H���@�̌������A�H���v��̌�����(Action)

�@��L�̂Ƃ���A�H���Ǘ��́A�H���A�i���A�o���`�A�̎Z�����ɑ傫�ȉe����^����Ǘ����ڂł���A��Ɍv��H���Ǝ��эH����Δ�(Check)���Ȃ���A�H���̐i�s�ƂƂ��ɓK�ȉ��P���u���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ�(Action)�B�܂��A�v�␔�ʂ̕ύX���s��ꂽ��́A�ύX�H���\���쐬����B

�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P35)(���H�H������H���n���h�u�b�N)