�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

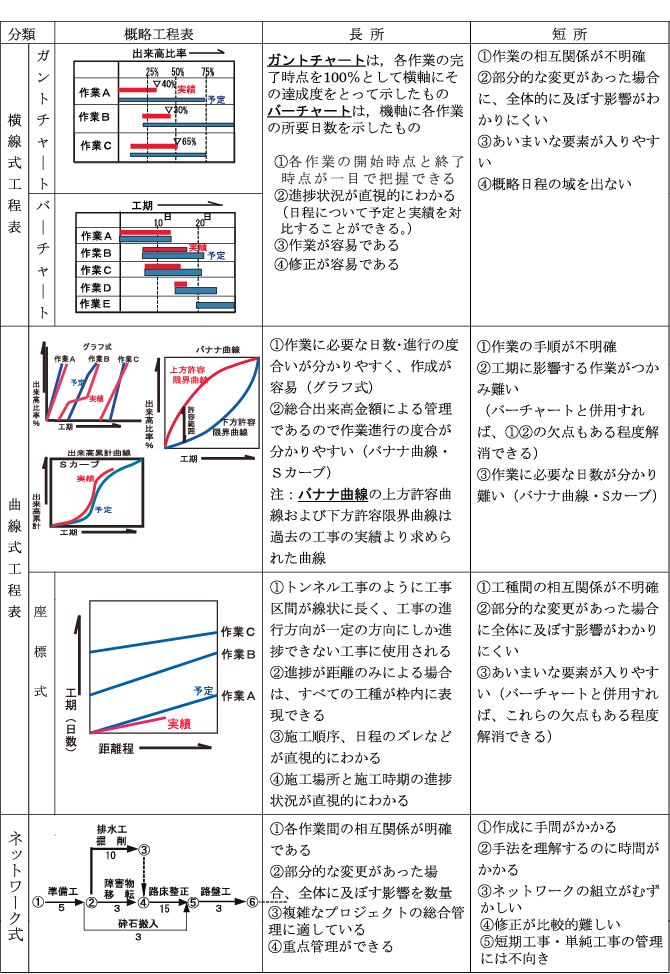

�y����z�@�e��H���\�̓����i�����A�Z���j�����\�Ɏ����B

�@���\�ɂ�����Ƃ���A�l�b�g���[�N�H���\�́A�e��ƊԂ̑��݊W�m�ɂ������̂ŁA�K���g�`���[�g(�������H���\)�͊e�H��̏o����(�B���x)�ڕ\�����������ł���B

�Q�ƁF(�T�u�e�L�X�g3��P19,36) (���H�H������H���n���h�u�b�N)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

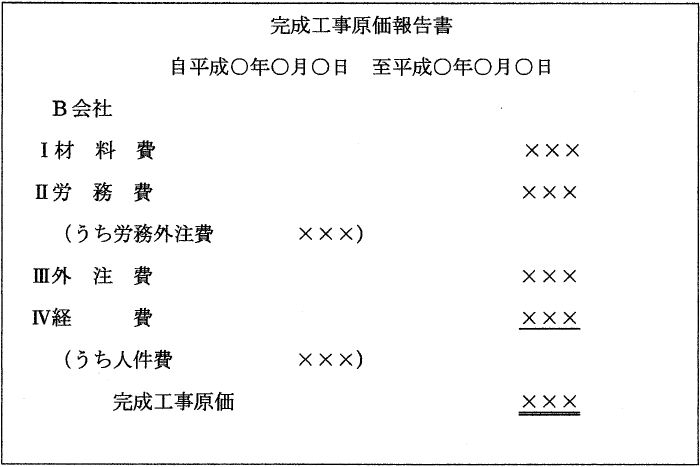

�y����z�@���Ɩ@�̋K��ɂ�茚�Ƃ��쐬�E��o���ׂ��Ƃ���Ă���e���ƔN�x�ɌW��������\�l���ɂ��ẮA���Ɩ@�{�s�K���ɋK�肳��Ă���B�����H���������̕��e�͈ȉ��̂悤�ɋK��(�l����\�Z��)����Ă���B

�@�]���āA�ݖ�(2)�ɂ����ޗ���A�@�B��A�J�����ьo��̓��A�@�B��͊O����łȂ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P37) (�T�u�e�L�X�gP22) (���Ɩ@�{�s�K���@���y��ʏȍ���)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@�i���ݍH�����O�ЊQ�h�~�v�j�|�y�؍H���ҁ|�j

��2�� ��Ə�

�@��14 ��Ə�ւ̎ԗ��̏o���G �{�H�҂́A���H��ɍ�Ə��݂���ꍇ�́A�����Ƃ��āA(3) ��ʗ��ɑ���w�ʂ���ԗ����o���肳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���͂̏��ɂ���ނȂ��ꍇ�ɂ����ẮA��ʗ��ɕ��s���镔������ԗ����o���肳���邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ����ẮA��ʗU������z�u���A�ł��邾����ʎԗ��̒ʍs��D�悷��ƂƂ��Ɍ��O�̒ʍs�Ɏx���^���Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��3�� ��ʑ�

�@��18 �ۈ����G�{�H�҂́A���H��ɂ����Ė��͓��H�ɐڂ��ēy�؍H�����Ԏ{�H����ꍇ�ɂ́A���H�㖔�͓��H�ɐڂ��镔���ɐݒu�����������ɉ����āA����1���[�g�����x�̂��̂Ŗ��150 ���[�g���O�����王�F�ł�����x��L����ۈ�����ݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���̏ꍇ�A(1) �ݒu�Ԋu�́A��ʗ��ɑΖʂ��镔���ł�2���[�g�����x�A���̑��̓��H�ɖʂ��镔���ł�4���[�g���ȉ��Ƃ��A�͂��̊p�̕����ɂ��Ă͓��ɗ��ӂ��Đݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@��19 �������̍H���ӏ��̊m�F�G�{�H�҂́A��ʗʂ̓��ɑ������H��ɂ����ēy�؍H�����{�H����ꍇ�ɂ́A��������ł��H���ӏ����m�F�ł��A���S�ȑ��s���m�ۂ����悤�A�ۈ��{�݂�K�ɐݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A��17�i���H�W�����j�y�ё�18�i�ێ瓔�j�ɋK�肷�铹�H�W���y�ѕێ瓔�̐ݒu�ɉ����āA��Ə�̌�ʗ��ɑΖʂ���ꏊ�ɍH�����ł��邱�Ƃ������W���i�����Ƃ��ē����Ɩ����j��ݒu������̂Ƃ���B����ɁA�K�v�ɉ����Ė��200 ���[�g���O�����王�F�ł�����x��L�����]�����_�Ŏ��̉��F���͐ԐF�̒��ӓ����A���Y�W���ɋߐڂ����ʒu�ɐݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

2�D�O���̏ꍇ�ɂ����āA���Y�W������ݒu����ӏ��ɋߐڂ��āA�����H���p�\������������Ƃ��́A����ɕW������ݒu���邱�Ƃ��ł���B

3�D�{�H�҂́A�H����\�����铹�H�W���A�W�������A(2) �H���ӏ��̑O��50 ���[�g������500 ���[�g���̊��̘H�����͒����т̂������F���₷���ӏ��ɐݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@��22 �ԗ���ʂ̂��߂̘H�ʈێ��G�{�H�҂́A���H���@�킵���ӏ����ԗ��̌�ʂ̗p�ɋ����悤�Ƃ���Ƃ��́A���߂����̂��A�����Ƃ��āA���ܑ����s���A���͕��H���s�����̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�A���̘͂H�ʂƂ̒i�����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@��ނȂ����R��(4)�i�����������ꍇ�́A�T�p�[�Z���g�ȓ��̌��z�ł���������̂Ƃ��A�{�H�シ���������ȏꍇ�ɂ́A�W�����ɂ���Ēʍs�ԗ��ɗ\�m�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

2�D�{�H�҂́A���H�~�ɂ����Ė��͓��H�~�ɐڂ��čH�����s���ꍇ�ŁA���ɒn���@�i�H�����s���Ƃ��́A�H�ʂ̕Ϗ�ϑ����s�����̂Ƃ��A�K�v�ɉ����A�{�͊e���ɋK�肷��ݒu���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P21�`30) (�T�u�e�L�X�gP21)(���ݍH�����O�ЊQ�h�~���v�j�|�y�؍H���ҁ|)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�i���ݍH�����O�ЊQ�h�~���v�j�|�y�؍H���ҁ|�j

��3�� ��ʑ�

��17 ���H�W�����G�N�Ǝҋy�ю{�H�҂́A���H�~�ɖ��͓��H�~�ɐڂ��č�Ə��݂��ēy�؍H�����{�H����ꍇ�ɂ́A�H���ɂ���ʌ�ʂւ̊댯�y�яa�̖h�~�A���s�҂̈��S����}�邽�߁A���O�ɓ��H��c�����A��ʂ̏������@�ɂ��Č����̏�A���H�Ǘ��ҋy�я����x�@�����̎w������Ƃ���ɏ]���A�u���H�W���A�����y�ѓ��H�W���Ɋւ��閽�߁i���a35 �N�����{�E���ݏȗߑ�3���j�v�y�сu���H�H������ɂ�����W���{�ݓ��̐ݒu��i���a37 �N���ݏȓ�����372 ���j�v�ɂ�铹�H�W���A�W�����ŕK�v�Ȃ��̂�ݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B 2�D�{�H�҂͍H���p�̏��{�݂�ݒu����ɓ������ĕK�v������ꍇ�́A���͂̒n�Ֆʂ��獂��0.8 ���[�g���ȏ�2 ���[�g���ȉ��̕����ɂ��ẮA�ʍs�҂̎��E��W���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�K�v�ȑ[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��18 �ۈ����G�{�H�҂́A���H��ɂ����Ė��͓��H�ɐڂ��ēy�؍H�����Ԏ{�H����ꍇ�ɂ́A���H�㖔�͓��H�ɐڂ��镔���ɐݒu�����������ɉ����āA(4) ����1���[�g�����x�̂��̂Ŗ��150 ���[�g���O�����王�F�ł�����x��L����ۈ�����ݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̏ꍇ�A�ݒu�Ԋu�́A��ʗ��ɑΖʂ��镔���ł�2���[�g�����x�A���̑��̓��H�ɖʂ��镔���ł�4���[�g���ȉ��Ƃ��A�͂��̊p�̕����ɂ��Ă͓��ɗ��ӂ��Đݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��23 �ԓ������G�N�Ǝҋy�ю{�H�҂́A�y�؍H���̂��߂Ɉ�ʂ̌�ʂ̗p�ɋ����镔���̒ʍs�𐧌�����K�v�̂���ꍇ�ɂ����ẮA���H�Ǘ��ҋy�я����x�@�����̎w���ɏ]�����̂Ƃ��A���Ɏw���̂Ȃ��ꍇ�́A���̊e���Ɍf����Ƃ����W���Ƃ���B ��@(1) ����������̓��H�̎Ԑ���1 �Ԑ��ƂȂ�ꍇ�ɂ����ẮA���̎ԓ�������3 ���[�g���ȏ�Ƃ��A2 �Ԑ��ƂȂ�ꍇ�ɂ����ẮA���̎ԓ�������5.5 ���[�g���ȏ�Ƃ���B ��@����������̓��H�̎Ԑ���1 �Ԑ��ƂȂ�ꍇ�ŁA����������̌���ʂ̗p�ɋ�����ꍇ�ɂ����Ă͎Ԑ��A���̐�����Ԃ͂ł��邾���Z�����A���̑O��Ō�ʂ��a���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɑ[�u����ƂƂ��ɁA�K�v�ɉ����Č�ʗU��������z�u����B

��24 ���s�ґ�G�N�Ǝҋy�ю{�H�҂́A��23�i�ԓ������j�ɋK�肷��ꍇ�ɂ����āA���s�҂����S�ɒʍs�����邽�߂�(2) ���s�җp�Ƃ��ĕʂɕ�0.75 ���[�g���ȏ�A���ɕ��s�҂̑����ӏ��ɂ����Ă͕�1.5 ���[�g���ȏ�̒ʘH���m�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̏ꍇ�A�ԗ��̌�ʂ̗p�ɋ����镔���Ƃ̋��ɂ͑�11�i�����̋K�i�A���@�j�����13�i�ړ������̐ݒu�y�ѓP�����@�j�܂ł̋K��ɏ����Ă����ԂȂ��A��������ݒu���铙���s�җp�ʘH�m�ɋ敪����ƂƂ��ɁA���s�Ɋ댯�̂Ȃ��悤�H�ʂ̉��ʂ��Ȃ����A�K�v�ɉ����ĊK�i����݂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@(3) �ȊO�̐ݖ�́A��L�����ɂ���悤�ɖ��炩�ɕs�K���ȕ\���ł���ƌ����邪�A(3)���w�i���F����(�ʍs�҂̎��E��W���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�K�v�ȑ[�u)���ݖ�́u���Ԃɂ���Ȃǂ̑[�u�v�Ɠ��`���ǂ����^�₪�c�邪�A�����@�ōs���Ɛ����ƂȂ�B

�@�@�@

�Q�ƁF(�e�L�X�g��3��P25�`29)(���ݍH�����O�ЊQ�h�~���v�j�|�y�؍H���ҁ|)

�@

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@���@�B�{�H���S�}�j���A��(������)�ł́A4�D���ł߁@�̒��Łu�E�{�H�@�B�̎n�ƑO�_���Ƃ��Č��@�B�̃o�b�N�u�U�[�A�u���[�L�A�n���h�����암�A�֎~�ߓ����m�F����B

�E�]���ї����֎~�̑[�u�y�ю��m������B�v�Ȃǂ��W���I�Ȏ{�H�菇�Ƃ��Ď�����Ă���B

�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P18�`31)(���ݍH�����O�ЊQ�h�~���v�j)(���@�B�{�H���S�}�j���A��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@(1) ���łߓx�̊Ǘ��́C�ʏ�؎��R�A�̖��x�𑪒肵�čs���B�R�A�̎�̕p�x�͍H���������͑��߂ɁC����ȍ~�͏��Ȃ����āC�������̉��x�ƒ��łߏɒ��ӂ���Ƃ悢�B���̍ہC�\�ʂɂ�����ޗ��̕�����w�A�N���b�N�̗L���Ȃǂɂ��Ă����Ӑ[���ώ@����B�Ȃ����ʕܑ����ŃR�A�̎悪���Ŗʂɑ�����^���鋰�ꂪ����ꍇ�͑��̕��@�ɂ�邱�Ƃ��ł���B (3) ���y�̎{�H�G���y�H���́C�g�p���鐷�y�ނ̐������悭�c��������ŋψ�ɕ~���Ȃ炵�C�ߓ]���ɂ�鋭�x�ቺ�������Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ē��ߌł߂Ďd�グ��K�v������C�ȉ��̓_�ɗ��ӂ���Ƃ悢�B

�@1) ��w�̕~���Ȃ炵�����́C�d�オ�����20cm�ȉ���ڈ��Ƃ���B

�@2) ���y�H���{�H��̍~�J�r����Ƃ��āC�����ɉ��r���a��݂��Ă������Ƃ��]�܂����B

�@3) �H�����ؓy�̏ꍇ�\�ʂ���30cm���x�ȓ��ɖ؍��]�Γ��̘H���̋ψꐫ�Ȃ����̂�����ꍇ�ɂ́C��������菜���Ďd�グ��B

(4) �i���Ǘ��̕p�x�ƊǗ����E�͍H��ɂ��قȂ邪�A���w�H�Ղ̏ꍇ�A�ܐ���EPI�E���x�ɂ��ẮA�ώ@�ɂ��ُ킪�F�߂�ꂽ�ꍇ�͊e���ڂ��������Ċm�F����B���x�Ɉُ킪�F�߂�ꂽ�ꍇ�͂ӂ邢�����������s���ė��x�̊m�F���s���B�Ǘ��̌��E�͎�����Ă��Ȃ����A�{�H��i���ɉe�����Ȃ��͈͂Œ�������B���łߓx�̊Ǘ���1,000�u��1�A�Ǘ��̌��E�͍ő劣�����x��93%�ȏ�B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P39)(�ܑ��{�H�֗���10��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@�l���菈���̓A�X�t�@���g�������Ɠ����}�[�V��������x�����ɂ��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P18,68)(�ܑ��{�H�֗���10��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@�{�H�Ǘ����҂����Ȃ̐ӔC�ɂ����Ď{�H�Ǘ������{����B�{�H�Ǘ��ɂ́A�H�����Ǘ�����H���Ǘ��A�����ݏo�������Ǘ��A�H���̕i�����Ǘ�����i���Ǘ��A�������̔����҂���̗v�����\���Ǘ������o���`�Ǘ��y�эH���S�̂�ʂ��Ă̈��S���Ǘ�������S�Ǘ�������B�]���āA(1) �o���`�Ǘ��̍��ځA�p�x�A�Ǘ��̌��E�́A�ߋ��̎{�H���тȂǂ��Q�l�ɁA�ł��\���I�ɂ��o�ϓI�ɍs����悤���҂���߂�B

�Q�ƁF(�e�L�X�g3�͑S��)(�ܑ��{�H�֗���10��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@���{�i�K�ɂ����錟��

1) ������̊m�F

�@�z���v���܂߁A�g�p����ޗ��̕i�����m�F���鎎���A����x�̂悤�Ȋ�l�邽�߂̎����A��ƕW���邽�߂̎����{�H���́A�{�H�ɐ旧���s��������ł���B����炪�v�}���ŋK�肳��Ă���ꍇ�́A�҂�����������{���A���̌��ʂɂ��Ă͔����҂��m�F�E���F������̂ł���B�Ȃ��A�ޗ��ɂ��Ă͐����҂̎������ѕ\�A�z���v�ɂ��Ă̓A�X�t�@���g���������O�R�����x�ɍ��i���Ă���A���̔z���v����������ɑウ�ėp���邱�Ƃ��ł���B

2) �����̎��{����

�@��) ������Ɍ����Ȃ��Ȃ�ȂǁA�������Ɍ���������ȏꍇ�ɂ��Ă͎{�H�̊e�i�K�Œi�K���������{����B

�@�@�i�K�����ͤ�v�}���Ɏ����ꂽ�{�H�Ȃǂ̒i�K�y�эޗ��ɂ��āA�����҂̑��茋�ʂȂǂɊ�Â��ēE������o���`�A�i���A���ʂȂǂ��m�F���邱�Ƃł���B

�@���j�������ɂ�(2) �ē��ȊO�̌��������H�����������{����B

�@�@�H�������ͤ�����E�����_�Ɋ�Â��Đ����҂��{�H�����ړI���Ɛv�}�����ƍ����Ċm�F���A�_��̗��s�̓K�����m�F���邱�Ƃł���B

3) ����茟���Ɨ������

�@�����̕��@�͌����Ƃ��Ĕ���茟���ɂ����̂Ƃ��A�҂̕i���Ǘ��f�[�^�������Ă��̂܂܌������ʂƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A�ȉ��̏ꍇ�́A�ēE������тP���ܑ��{�H�Ǘ��Z�p�҂̎��i��L����Ȃǂ̎ӔC�҂̗���ɂ��A�ޗ���{�H��Ԃ̊m�F�ɂ�闧������Ƃ��邱�Ƃ�����B

�@���j�H��i���ʕܑ��Ȃǁj�A�K�́A�{�H�����i��ԍH���A�ً}��C�H���Ȃǂ��ʂȂǂ̊O�I�����ɂ���āA����茟�����K�łȂ��Ɣ��f�����ꍇ

�@���j������Ɍ����Ȃ��Ȃ邽�߁A����茟�����K�łȂ��Ɣ��f�����ꍇ

�@���j�R���N���[�g�ł̕i���̍��i����́A�Ȃ����x�܂��͊���������x�y�ыȂ����x�Ƃ̊W�����߂��Ă��鈳�k���x�Ŕ��肷�邪�A�ʏ�̏ꍇ�́A�W���{���̋����̂�p�����Ǘ��f�[�^�ɂ�錟���Ƃ��A�؎��R�A�ɂ�錟���͍s��Ȃ��B

�Q�ƁF�i�e�L�X�g3��P53,54�j(�ܑ��{�H�֗���10��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@

(4) �H�ʐ���Ԃ͘H�ʂ̂킾���@��ʁA�Ђъ���A���R�����������ő��肷�鑪����B�����l�́A�ܑ��H�ʑ�������Ԃ�p���ē���^�C���ƘH�ʂ��甭������^�C��/�H�ʑ����𑪒肷��B���莞�̘H�ʏ͊�����Ԃ�W���Ƃ���B

(4) �H�ʐ���Ԃ͘H�ʂ̂킾���@��ʁA�Ђъ���A���R�����������ő��肷�鑪����B�����l�́A�ܑ��H�ʑ�������Ԃ�p���ē���^�C���ƘH�ʂ��甭������^�C��/�H�ʑ����𑪒肷��B���莞�̘H�ʏ͊�����Ԃ�W���Ƃ���B�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P52,56,134)�i�ܑ������E�����@�֗�(��1����)�j

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z(1) ���ׂ��R���̐��\�w�W�́A���ׂ薀�C��R�l�ł���A�U�q���X�L�b�h�E���W�X�^���X�e�X�^�[��_�C�i�~�b�N�E�t���N�V�����E�e�X�^�i�c�e�e�X�^�j�ɂ�苁�߂�B�����H�ʂŕ��s�҂⎩�]�Ԃ����ׂ�₷���������Ȃ����ׂ��R�̖ڕW�l�Ƃ��āABPN��40�ȏ��ڕW�Ƃ��邱�Ƃ�����B

(2) �Y���ό`���̌����́A�z�C�[���g���b�L���O�������g�p���āu�ܑ���������1mm�ψʂ���܂łɗv����v�𑪒肷����́B

(4) ��J�j����̊m�F���@�ɂ��āA�Z�p��ł͌��n�̘H�ʂɂđ��i�ډב��u��p�����J��Ԃ��ډ������s�����ڕ]���@���{���ł���Ƃ��Ă���B�ܑ����\�]���@�ɂ́A�A�X�t�@���g�ܑ��ɑ����ėp���̍����A�u��J�j��������߂邽�߂��e�v�c�ɂ�邽��ݑ�����@�v���L�ڂ���Ă���B

![���\�]�������@](img/h28-1-51.jpg)

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P94)(�ܑ����\�]���@�j

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z

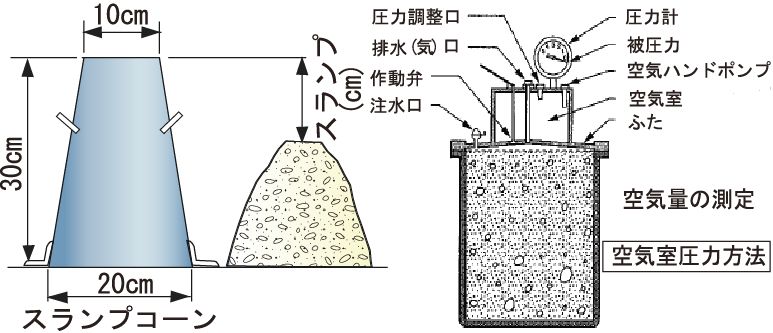

�@�X�����v�����͐��R���N���[�g�̌���(�R���V�X�e���V�[)��\���X�����v�𑪒肷�鎎���ŁA��C�ʂ͑���ł��Ȃ��B

�@�X�����v�����͐��R���N���[�g�̌���(�R���V�X�e���V�[)��\���X�����v�𑪒肷�鎎���ŁA��C�ʂ͑���ł��Ȃ��B�@��C�ʂ͋�C�����͕��@(�E�})�ő��肷��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P69)(�ܑ����������@�֗���3����)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@�u�J����@�v�����䒠�i�@��108���j�ŁA�L�ڎ�������߂��Ă���B

�@ ��������ѐ��ʁB �A �����v�Z���ԁi�����ٗp�̎҂͕s�v�j�B

�B �J�������B �C �J�����Ԑ��B

�D �J����@��33���A��36���̋K��ɂ��J�����Ԃ��������A�������͋x���J���܂��͐[��J���������ꍇ�́A���̎��Ԑ��B

�E ��{���A�蓖���̑������̎�ނ��Ƃɂ��̊z�B

�F �J����@��24���1���̋K��ɂ���Ē����̈ꕔ���T�������ꍇ�ɂ́A���̍ے����䒠�쐬��̒��ӎ����Ƃ��ẮA���Ԃ̘J�����ԂƏ���̘J�����ԂƐ[��Ζ��A�x���Ζ����̏���O�̘J�����ԂƂɋ敪���A���ꂼ��ɑΉ�����������L�ڂ��邱�ƂƂ��A�����ȊO�̍H������͊܂߂Ȃ����ƁB

�@�ȏォ��A(4)�{�Вn����яZ���̒�߂͂Ȃ��B�Ȃ��A�J���Җ���(�@107��)�ł͋L�������Ƃ��āi�����A���N�����A�����A���ʁA�Z���A�Ɩ��̎�ށi�펞30�l�ȏ�̏ꍇ�j�A�ٗp�N�����A���ق܂��͑ސE�̔N�����Ƃ��̗��R�A���S�̔N�����Ƃ��̌����B�j�ƂȂ��Ă���B

�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P9)�i�J����@�j

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@(3) �Ɋւ��Ắu�J�����S�q���@�v��15���E�ߑ�5���ɂ��ȉ��̒ʂ��߂Ă���B

�@���Ƃ③�D�Ɓi���莖�Ɓj�Ȃǂ̎��Ə�ł͌������Ǝ҂���щ������Ǝ҂̑����̘J���҂��A����ꏊ�ō��݂��č�Ƃ��s����B���̍��ݍ�Ƃ��甭������J���ЊQ��h�~���邽�߁A�펞50�l�ȏ�̘J���҂��]�����鎖�Ə�ɂ��ẮA���茳�����Ǝҁi���Ƃ܂��͑��D�Ƃ̋Ɩ����s�����Ǝ҂������j�́A�������S�q���ӔC�҂�I�C���A���̎������Ǘ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@ ���c�g�D�̐ݒu����щ^�c���s�����ƁB

�A ��ƊԂ̘A������ђ������s�����ƁB

�B ��Əꏊ���������邱�ƁB

�C �W�����l���s���J���҂̈��S�܂��͉q���̂��߂̋���ɑ���w������щ������s�����ƁB

�D �d�����s���ꏊ���d�����ƂɈقȂ邱�Ƃ���ԂƂ���Ǝ�ŁA�J���ȗ߂Œ�߂�҂ɑ����鎖�Ƃ��s�����茳�����Ǝ҂ɂ����ẮA�d���̍H���Ɋւ���v�您��э�Əꏊ�ɂ�����@�B�A�ݔ����̔z�u�Ɋւ���v����쐬����ƂƂ��ɁA���Y�@�B�A�ݔ������g�p�����Ƃ̎w���B

�@��L�̂悤�ɁA�e�v������茳�����Ǝ҂��쐬���A��Ƃ̎w�����s���B

�Q�ƁF(�e�L�X�g��4��P13)�i�J�����S�q���@�j

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z���Ɩ@

�i��C�Z�p�ҋy�ъė��Z�p�҂̐ݒu���j

���\�Z��

�@���Ǝ҂́A���̐������������ݍH�����{�H����Ƃ��͓��Y���ݍH���Ɋւ��掵���C�A�����̓n�ɊY������҂œ��Y�H������ɂ����錚�ݍH���̎{�H�̋Z�p��̊Ǘ��������ǂ���́i�ȉ��u��C�Z�p�ҁv�Ƃ����B�j��u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

(���̊)

�掵��

�@�̉c�Ə����ƂɁA���̂����ꂩ�ɊY������҂Ő�C�̂��̂�u���҂ł��邱�ƁB

�@�C�@�����悤�Ƃ��錚�ƂɌW�錚�ݍH���Ɋւ��w�Z����@ �i���a��\��N�@�����\�Z���j�ɂ�鍂���w�Z�i�������w�Z�߁i���a�\���N���ߑ�O�\�Z���j�ɂ����Ɗw�Z���܂ށB�ȉ������B�j�Ⴕ���͒�������w�Z�𑲋Ƃ�����ܔN�ȏ㖔�͓��@ �ɂ���w�i����w�߁i�吳���N���ߑ�O�S���\�����j�ɂ���w���܂ށB�ȉ������B�j�Ⴕ���͍������w�Z�i�����w�Z�߁i�����O�\�Z�N���ߑ�Z�\�ꍆ�j�ɂ����w�Z���܂ށB�ȉ������B�j�𑲋Ƃ�����O�N�ȏ�����̌o����L����҂ō݊w���ɍ��y��ʏȗ߂Œ�߂�w�Ȃ��C�߂�����

�@���@�����悤�Ƃ��錚�ƂɌW�錚�ݍH���Ɋւ��\�N�ȏ�����̌o����L�����

�@�n�@���y��ʑ�b���C���̓��Ɍf����҂Ɠ����ȏ�̒m���y�ыZ�p���͋Z�\��L������̂ƔF�肵����

�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P22)�i���Ɩ@26���E7���j

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z ���]�ԕ��s�ғ��i�ߑ�10����2�j

�@ �����Ԃ̌�ʗʂ̑�����R�햔�͑�S��̓��H�i���]�ԓ���݂��铹�H�������B�j�ɂͤ���]�ԕ��s�ғ��H�̊e���ɐ݂�����̂Ƃ��顂������A�n�`�̏��̑��̓��ʂ̗��R�ɂ���ނȂ��ꍇ�ɂ����Ăͤ���̌���łȂ��

�A ���]�ԕ��s�ғ��̕����́A���s�҂̌�ʗʂ��������H�ɂ����Ă͂S���[�g���ȏ�A���̑��̓��H�ɂ����Ă�3���[�g���ȏ��Ƃ�����̂Ƃ���B

�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P41)(���H�\����10��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@���H��ʖ@

�i��Ԗ��͐ύڂ̐������j

��\�����@�ԗ��i�y�ԗ��������B�ȉ����̍��y�ё�\�����̓��\�����̌܂܂łɂ����ē����B�j�̉^�]�҂́A���Y�ԗ��ɂ��Đ��߂Œ�߂��Ԑl�����͐ύڕ��̏d�ʁA�傫���Ⴕ���͐ύڂ̕��@�i�ȉ����̏��ɂ����āu�ύڏd�ʓ��v�Ƃ����B�j�̐������ď�Ԃ������A���͐ύڂ����Ďԗ����^�]���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A��\���ꍀ���������̋K��ɂ��A���͑O���̋K��ɂ�鋖���ĉݕ������Ԃ̉ב�ɏ�Ԃ�����ꍇ�ɂ����ẮA���Y���������Ԃ������ĉ^�]���邱�Ƃ��ł���B

�Q �@�����ψ���́A���H�ɂ�����댯��h�~���A���̑���ʂ̈��S��}�邽�ߕK�v������ƔF�߂�Ƃ��́A�y�ԗ��̏�Ԑl�����͐ύڏd�ʓ��̐����ɂ��Ē�߂邱�Ƃ��ł���B

�R �@�ݕ��������ł��Ȃ����̂ł��邽�ߑ�ꍀ�̐��߂Œ�߂�ύڏd�ʓ��̐������͑O���̋K��Ɋ�Â������ψ����߂�ύڏd�ʓ����邱�ƂƂȂ�ꍇ�ɂ����āA�o���n�x�@���������Y�ԗ��̍\�����͓��H�Ⴕ���͌�ʂ̏ɂ��x�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂Đύڏd�ʓ������ċ��������Ƃ��́A�ԗ��̉^�]�҂́A��ꍀ���͑O���̋K��ɂ�����炸�A���Y���ɌW��ύڏd�ʓ��͈͓̔��œ��Y��������ύڂ����Ďԗ����^�]���邱�Ƃ��ł���B

�Q�ƁF (�e�L�X�g4��P34)(���H��ʖ@57��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@���߂ł́A���̔��̍�ƂŁA��Ƃ��Q���ȏ�ɂ킽����̂��u���茚�ݍ�Ɓv�ł���ƒ�߂Ă���B

���茚�ݍ��

1�D�����ŋ@(�����P��������)�A�������@���͂����ł������@(�����������ł������@�������j���g�p�����Ɓi�����ŋ@���A�[�X�I�[�K�[�ƕ��p�����Ƃ������j

2�D�т傤�ŋ@���g�p�����ƁB

3�D������@���g�p������(��ƒn�_���A���I�Ɉړ������Ƃɂ����ẮA�P���ɂ����铖�Y��ƂɌW��Q�n�_�Ԃ̍ő勗����50�����z���Ȃ���ƂɌ���)

4�D��C���k�@�i�d���@�ȊO�̌����@��p������̂ł����āA���̌����@�̒�i�o�͂�15k�v�ȏ�̂��̂Ɍ���j���g�p�����Ɓi������@�̓��͂Ƃ��Ďg�p�����Ƃ������j

5�D�R���N���[�g�v�����g(�����@�̍����e�ʂ�0.45���@���[�g���ȏ�̂��̂Ɍ���)�܂��̓A�X�t�@���g�v�����g(�����@�̍������ʂ�200�s�ȏ�̂��̂Ɍ���)��݂��čs�����(�����^�������邽�߂ɃR���N���[�g�v�����g��݂��čs����Ƃ�����)

6�D�o�b�N�z�E(���̌��x����傫���̑��������Ȃ����̂Ƃ��Ċ���b���w�肷����̂����������@�̒�i�o�͂�80k�v�ȏ�̂��̂Ɍ���)���g�p�����ƁB

7�D�g���N�^�[�V���x��(���̌��x����傫���̑��������Ȃ����̂Ƃ��Ċ���b���w�肷����̂����������@�̒�i�o�͂�70k�v�ȏ�̂��̂Ɍ���)���g�p�����ƁB

8�D�u���h�[�U�[(���̌��x����傫���̑��������Ȃ����̂Ƃ��Ċ���b���w�肷����̂����������@�̒�i�o�͂�40k�v�ȏ�̂��̂Ɍ���)���g�p�����ƁB

�@�ȏォ��A(2)��(�����@����i�o�͂�50kw�̂���)��80k�v�ȏ�̂���

�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P50)(�����K���@�{�s��2��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�U���K���@

���茚�ݍ��(�@�����O���A�ʕ\2)�z

�@���̖@���́A���ݍH���Ƃ��čs�����Ƃ̂����Œ������U�����������Ƃ���茚�ݍ�ƂƂ��Ďw�肵�A���茚�ݍ�ƂƂ��Ďw�肳�ꂽ��Ƃ��K�����邱�ƂƂ��Ă���B���茚�ݍ�ƂƂ��Đ��߂Ŏw�肵�Ă���̂́A���̂S��ނ̍�Ƃł���B

1�D(1)�����ŋ@(�����P������ш����������ŋ@������)�A�������@(�������������@������)�܂��͂����ł������@(�����������ł������@������)���g�p�����ƁB

2�D�|�����g�p���Č��z�����̑���j���ƁB

3�D�ܑ��Ŕj�Ӌ@���g�p������(��ƒn�_���A���I�Ɉړ������Ƃɂ����ẮA�P���ɂ����铖�Y��ƂɌW��Q�n�_�̍ő勗����50�����Ȃ���ƂɌ���)�B

4�D(2)�u���[�J�[(�莝���̂��̂�����)���g�p������(��ƒn�_���A���I�Ɉړ������Ƃɂ����Ă�1���ɂ����铖�Y��ƂɌW��Q�n�_�Ԃ̍ő勗����50�����Ȃ���ƂɌ���)�B

�ȏ�̂S�̍�Ƃ��u���茚�ݍ�Ɓv�Ƃ��ċK���ΏۂƂ��Ă��邪�A���茚�ݍ�Ƃ��J�n�������ɍ�Ƃ��I��������́A�܂�A�P���ō�Ƃ��I�����̂ɂ��ẮA�U���ɂ���Q�͈ꎞ�I�ł���A���������ۑS�����ƍl������̂ŋK���̑Ώۂ��珜�O�����B

�y���茚�ݍ�Ƃ̎��{�̓͏o(�@��\�l��)�z

(4)�w��n����ɂ����ē��茚�ݍ�Ƃ����ݍH�����{�H���悤�Ƃ����(�����Ǝ�)�����茚�ݍ�Ƃ̊J�n�̓���7���O�܂łɎs�������ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

(3)�������A�ЊQ���̑����̎��Ԃ̔����ɂ����茚�ݍ�Ƃ��ً}�ɍs���K�v������ꍇ�́A���̌���ł͂Ȃ��B

�Q �O�����������̏ꍇ�ɂ����āA���Y���ݍH�����{�H����҂́A���₩�ɁA�����e���Ɍf���鎖�����s�������ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�͏o�̍ۂ́A���茚�ݍ�Ǝ��{�͏o���ɍH���H���\��Y�t���čs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�����������̏ꍇ�ɂ����Ă��ЊQ���̑���펖�Ԃ̔����ɂ��A���茚�ݍ�Ƃ��ً}�ɍs���K�v���������ꍇ�ɂ́A���₩�ɓ��茚�ݍ�Ǝ��{�̓͏o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P55,56)(�U���K���@��14��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@(��`) �S ���̖@���ɂ����āu�Đ������v�Ƃ́A�g�p�ϕ��i�����͕��Y���̂����L�p�Ȃ��̂ł����āA���ޗ��Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��ł�����̖��͂��̉\���̂�����̂������B

�Q�@���̖@���ɂ������u���Y���v�Ƃ́A���i�̐����A���H�A�C���Ⴕ���͔̔��A�G�l���M�[�̋������͓y�،��z�Ɋւ���H���i�ȉ��u���ݍH���v�Ƃ����B�j�ɔ��������I�ɓ���ꂽ���i�i���ː������y�т���ɂ���ĉ������ꂽ���������B�j�������B

�@�]���āA�����I�ɓ���ꂽ���i�ŗL�p�Ȃ��̂ł���A�Đ������Ƃ��Ĉʒu�Â����A�g�p�A���g�p�̋敪�͂Ȃ��B

�@�w�蕛�Y���Ƃ́A���ݍH���ɔ�������ꂽ���i�̂����L�p�Ȃ��̂܂��́A�\���̂��镛�Y���̂����A���̑S���܂��͈ꕔ���Đ������Ƃ��ė��p������̂��w���܂��B�w�蕛�Y���́A���߂Œ�߂�Ǝ킲�ƒ�߂��Ă���B�d�C�Ƃ́A�ΒY�D�ȂǁB���Ƃ́A�y���A�R���N���[�g��A�A�X�t�@���g�E�R���N���[�g�͖؍ނȂǂ��������܂��B

�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P72)( �����̗L���ȗ��p�̑��i�Ɋւ���@����2��)