�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z

�H�㍬���@�B�́C�H���y�܂��͍��ނƈ���ނƂ�H��ŋψ�ɍ����ł�����̂Ƃ���B

�H�㍬���@�B�́C�H���y�܂��͍��ނƈ���ނƂ�H��ŋψ�ɍ����ł�����̂Ƃ���B(1)�ʏ�C�H�㍬�������̈��菈���ɂ����Ă̓X�^�r���C�U���g�p����B�������C�H�����菈���ɂ����čH���K�͂��������ꍇ�����ȉӏ��ł́C�o�b�N�z�E��o�b�N�z�E�̃p�P�b�g���ɍ������u�����t�������̂Ȃǂ�p���邱�Ƃ�����B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P72)(�ܑ��{�H�֗���4��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

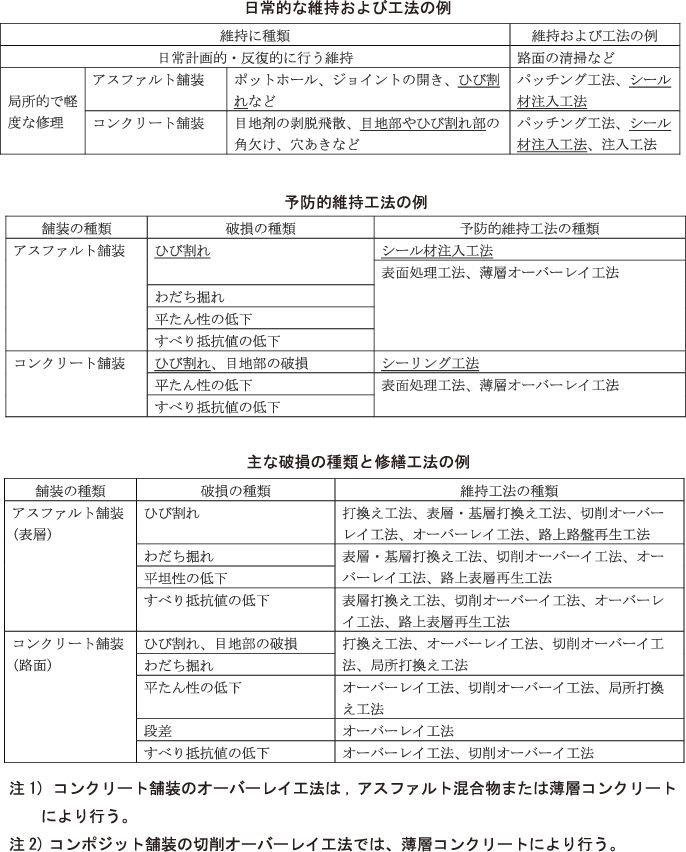

�y����z�@�ܑ��̈ێ��C�U�v��𗧂Ă�ꍇ�̔j���̎�ނƑΉ��H�@�̊W���ȉ��Ɏ����B

��\��(3)�V�[�����O�H�@�ɑΉ����Ă���j���̎�ނ͂Ђъ����ł���B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P137)(�ܑ��{�H�֗���4��)

�@�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@�H��\�w�Đ��H�@�́A���ʒu�ɂ����āC���݃A�X�t�A���g�������w�̉��M�C�����ق������s���C����ɕK�v�ɉ�����(4)�V�K�A�X�t�A���g��������C�Đ��p�Y���܂������C�������������ŕ~���Ȃ炵�Ē��ߌł߁C�Đ������\�w���\�z����H�@�B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P139)(�ܑ��{�H�֗���11��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�\�ʏ����H�@�́C(1)���ݕܑ��̏��3cm�����̔���������w��݂���H�@�ł���B�\�h�I�ێ��H�@�Ƃ��ėp�����邱�Ƃ�����A���̂悤�ȍH�@���܂܂��B

�@ �`�b�v�V�[��

�\�ʂɎU�z�����l�ޗ��̏�ɍ���Ӑ�핢�t��������H�@�ŁA��w�Ŏ{�H����ꍇ�A�V�[���R�[�g�A��w�Ŏ{�H����ꍇ�A�A�[�}�[�R�[�g�ƌĂ��B

�A �X�����[�V�[��

�X�����[��̃A�X�t�@���g���܍������𔖂��~���Ȃ炷�H�@�B

�B �}�C�N���T�[�t�F�V���O

�}�d�������A�X�t�@���g���܂�p�����X�����[�V�[���B

�C �����n�\�ʏ���

�\�ʂɎU�z�܂��͓h�z���������n�ޗ��̏�ɍd�����ނ��U�z�A�Œ�������H�@�B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g2��P140)(�ܑ��ێ��C�U�K�C�h�u�b�N��4��)

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�����l�́A����㗝�l��C�ɂ��āA���Ɩ@�Ō��߂�ꂽ�_���̒ʒm�`��������A�ύX�����ꍇ�͓��R�_���̒ʒm�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�{�H�v�揑�ł̕ύX��o�`���͂Ȃ��B����A�y�؍H�����ʎd�l���ł́u�҂́A�{�H�v�揑�̓��e�ɏd�v�ȕύX���������ꍇ�ɂ́A���̓s�x���Y�H���ɒ��肷��O�ɕύX�Ɋւ��鎖���ɂ��āA�ύX�{�H�v�揑���ēE���ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƂȂ��Ă���B�]���āA����㗝�l�ύX�ɔ����đg�D��̏d�v�ȕύX������ꍇ�͕ύX�{�H�v�揑���ēE���ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̐ݖ�ɂ���(3)�u����㗝�l�̕ύX�ɔ����g�D�\�̕ύX�v���u�g�D�\�̕ύX��㗝�l�̖��O�̕ύX�̂݁v�Ɖ��߂�����ύX�{�H�v�揑���o���Ȃ��Ă��悢�B�������A�g�D�\�̕ύX���u�d�v�ȕύX������ꍇ�v�ɊY������Ƃ����ꍇ�͕ύX�{�H�v�揑���ēE���ɒ�o����B

�@�Ȃ��A�{�H�v�揑�ɋL�ڂ��ׂ������͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�@�@�H���T�v �A�v��H���\ �B����g�D�\ �C���S�Ǘ� �D�w��@�B �E��v���� �F�{�H���@�i��v�@�B�A���ݔ��v��A�H���p�n�����܂ށj�G�{�H�Ǘ��v�� �H�ً}���̑̐�����ёΉ� �I��ʊǗ��J���� �K�����Ɗ��̐��� �L�Đ������̗��p�̑��i �M���̑��̎���

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P16)(�y�؍H�����ʎd�l����1��)(���Ɩ@19���)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

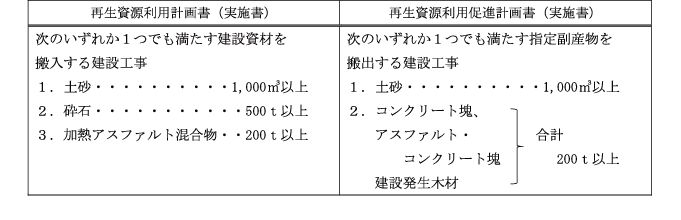

�y����z�@�u�����L�����p���i�@�v��18���̋K��Ɋ�Â��u���Ƃɑ����鎖�Ƃ��s���҂̍Đ������̗��p�Ɋւ��锻�f�̊�ƂȂ�ׂ��������߂��ȗ߁v�ɂ����āA���ݍH�����Ǝ҂��Đ������̗��p�������Ƃ��A���K�͈ȏ�̌��ݎ��ނ�������錚�ݍH�����{�H����ꍇ�ɂ����āA���炩���ߍĐ��������p�v����쐬���A������͑��₩�ɍĐ��������p�v��̎��{���L�^���A1�N�ԕۑ����邱�Ƃ��`���Â��Ă��܂��B

�@����ɁA�u���Ƃɑ����鎖�Ƃ��s���҂̎w�蕛�Y���ɌW��Đ������̗��p�̑��i�Ɋւ��锻�f�̊�ƂȂ�ׂ��������߂�ȗ߁v�ɂ����āA���ݍH�����Ǝ҂͎w�蕛�Y���ɌW��Đ������̗��p�̑��i�������Ƃ��A���K�͈ȏ�̎w�蕛�Y������o���錚�ݍH�����{�H����ꍇ�ɂ����āA���炩���ߍĐ��������p���i�v����쐬���A������͑��₩�ɍĐ��������p���i�v��̎��{���L�^���A�P�N�ԕۑ����邱�Ƃ��`���Â��Ă��܂��B

�@�ȏ�̏ȗߓ��Ŏw�肵�Ă�����K�͈ȏ�̍H���̑ΏۂƂ��錚�ݎ��ވ����͎w�蕛�Y���͈ȉ��̒ʂ�B

�@��\���疾�炩�Ȃ悤�ɁA(1)���D�͑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ��B

�@

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g4��p74,75)( �����̗L���ȗ��p�̑��i�Ɋւ���@��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�l�b�g���[�N���H���\�́A�e�H��̍H���̂Ȃ�������Ƃɑg�ݗ��Ă���̂ŁA���H�����A�{�H���������炩�ɂȂ�B�܂��A�S�̍H���̒��ł̍H��ʍH���̃E�F�C�g�����炩�ɂȂ�̂ŁA�d�_�I�����I�ȊǗ����ł���B�e��Ƃɗ]�T�̂���t���[�g�E�p�X�Ɨ]�T�̂Ȃ��N���e�B�J���E�p�X������B

�@�Ȑ����H���\�́A�c���ɗv�̏o�������i���z�܂��͎{�H�ʁj���A�����Ɏ��Ԍo�ߗ��i�H���j���Ƃ�A�\��̏o������\�����A����Ɏ��т��L�����āA�H���S�̂̐i���f���邽�߂̍H���\�ł���B

�ȏ�̂悤�ɁA(2)�N���e�B�J���p�X�����炩�ɂȂ�̂̓l�b�g���[�N���H���\�ł���B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g3��p36)(���H�H�����ꎖ���H���n���h�u�b�N)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

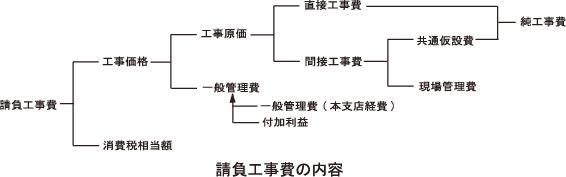

�y����z�@�����H����̓��e���ȉ��Ɏ����B

�ȏォ��A(4)�H�����i�͍H�������ƈ�ʊǗ���̍��v�ł���A���ڍH����ƊԐڍH����̍��v�͍H�������ł���B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g3��p39)(���H�H�����ꎖ���H���n���h�u�b�N)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@�H�ʐ��|�́A��Ǝ菇�Ƃ��ĎU���ԁA�H�ʐ��|�ԁA�_���v�g���b�N�̑g�ݍ��킹�ōs���A��ʂ̒ʍs�ԗ��ƍ��݂��č�Ƃ��s�����Ƃ������B�Ǔˎ��̓��̌�ʍЊQ�h�~�̂��߂ɁA�g�����@�B�̐擪�ƌ���ɕW����ݒu����B

�@����āA�@�B�Ґ���(1)�擪�ƌ���ɕW����ݒu���邱�Ƃ��K�v�ł���B

�@�Q�ƁF�i���@�B�{�H���S�}�j���A���|���|�H

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�y�؍H�����S�{�H�Z�p�w�j��13�͑�4�߁i�ێ��C�U�H���j�ł͈ȉ��̂悤�ɋK�肳��Ă���B

1 �D�ۈ��{�ݓ��̐ݒu�y�ъǗ�

(1)�@��Ɖӏ��ł́C���H�����ɉ����āC�K�Ɋe��W���C�o���P�[�h���̐ݒu�C���͍H���W���ԓ���z�u���������ōs�����ƁB

(2)�@(2)��Ɖӏ��ɂ́C��ʗU������z�u���邱�ƁB

(3)�@����ʋy�юԐ��K��������ꍇ�ɂ́C��Ɖӏ��̑O��y�їv���ɓ��l�̑���Ƃ邱�ƁB

(4)�@��ԍH���̏ꍇ�͏Ɩ����̓_�����s���C�\���Ȗ��邳�̏Ɩ����s�����ƁB

(5)�@�����ɉ����č�Ƃ��s���ꍇ�́C���s�҂̈��S���m�ۂ��邽�߁C���ԓ��̋��E�Ƀo���P�[�h���ō�Ƌ敪�тm�ɂ��邱�ƁB

(6)�@�ۈ����͎g�p�ԗ��ɋ~�}������t���C���}���u���s����悤�ɂ���ƂƂ��ɁC�ً}�̏ꍇ�̘A�����@�������炩���ߌ��肵�Ă������ƁB

(7)�@�ۈ��{�y�ѕW���ނ̐ݒu�ʒu�C�ݒu���@�́C��ʂ̖W���ƂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB

(8)�@�o���C�r�K�X���̉�����������W���ޓ��̎��F�����m�ۂ��邱�ƁB

2 �D�ܑ��C�I�[�o�[���C�C�ڒn�V�[���H����

(1)�@(4)��Ɨp�@�B�̉^�s�͗U�����̎w���̂��Ƃɍs���C��ʍ�ƈ��Ƃ̐ڐG���̖̂h�~��}�邱�ƁB

(2)�@��ʗU�����̕����͓��ɖڗ����́i���˂�����́j�Ƃ��C���J��p���C��Ԃ͐ԐF�̑�^�����d���̑��ɕK�v�ɉ����g�����V�[�o�[��p���铙�ɂ��K�ȗU�����ł���悤

�ɂ��邱�ƁB

(3)�@(1)�ԓ����ɂ�����ۈ��{�݂̐ݒu�y�ѓP����Ƃ́C���Ɋ댯�������̂ŁC��ʗU�����Ƃ̋�����Ƃɂčs�����ƁB

(4)�@�H���r���ɐ�����H�ʂ̒i���͊ɂ₩�ɂ�����C�u�i������v�̕W����ݒu���邱�ƁB

(5)�@�Ŋ����ɂ��C���������ł����ꍇ�́C��ʊJ���O�ɉ�������ݒu���邱�ƁB

(6)�@��������тɎ��ӂ͏�ɐ��|�C�����ɓw�߁C���@�ށC�y�������U�������Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB

(7)�@��Ƒҋ@�Ԃ́C�H���W���C��ʗU�����̌��ʂ���W���Ȃ��ʒu�Ƃ��邱�ƁB

�@�Q�ƁF�i�y�؍H�����S�{�H�Z�p�w�j��13��)

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@�l���菈���H�ՍH�ł̎g�p�ޗ�(�l���菈���H�Ս�)�̓}�[�V��������x�����ɂ��z�������肷�邱�Ƃ���A(1)���łߓx�̊Ǘ��͊���x�ōs���B

�@�Q�ƁF�i(�e�L�X�g3��P41)(�ܑ��{�H�֗���10��)

�u�o���`�Ǘ��̍��ځA�i�@�j�A�Ǘ��̌��E�́A��ʂɁi�A�j�Ǝ{�H�\�͂��l�����Ē�߂邪�A�ߋ��̎{�H���тȂǂ��Q�l�ɁA�ł��\���I���o�ϓI�ɍs����悤�Ɂi�B�j����߂�B�v

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�o���`�Ǘ��́A�o���`���v�}���Ɏ����ꂽ�l�������邽�߂ɍs���Ǘ��ł����Ċ���A���A�����Ȃ�тɕ����ɂ��čs���B

(�P)�o���`���Ǘ��������悤�ȍH���̐i�ߕ����ƕW�������O�Ɍ��߁A���ׂĂ̍�ƈ��Ɏ��m�O�ꂳ����ƂƂ��ɁA�{�H���ɑ��肵���e�L�^�͂��݂₩�ɐ������A���̌��ʂ���Ɏ{�H�ɔ��f������B

(�Q)�o���`�Ǘ��̍��ځA(3)�p�x�A�Ǘ��̌��E�͌������ߋ��̎{�H���тȂǂ��l�����A�ł��\���I�ɂ��o�ϓI�ɍs����悤�҂���߂�B

�i�R�j�o���`�Ǘ��͍H���P�ʂōs���A����̊Ǘ��������ʂ�o���`�̑��茋�ʂɊ�Â���K�v�ɉ����Ď{�H���@�ɏC����������Ȃǂ̏��u���{���B

�i�S�j������茟�����s����ꍇ�ɂ́A�d�l���ɋK�肳�ꂽ�ꍇ�������A�҂͏o���`�Ǘ����ʂ��҂ɒ�o����K�v�͂Ȃ��B

�i�T�j�o���`�̋K�i�l���d�l���ɋK�肳��Ă��Ȃ��ꍇ�́A�����҂Ƌ��c���Đݒ肷��B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P48)(�ܑ��{�H�֗���10��)

�u�����̕��@�͌����Ƃ��āi�@�j�ɂ����̂Ƃ��A�i�A�j�̕i���Ǘ��f�[�^�������Ă��̂܂܌������ʂƂ͂��Ȃ��B�v

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@����茟���Ɨ������

�@�@�����̕��@�͌����Ƃ���(4)����茟���ɂ����̂Ƃ��C�҂̕i���Ǘ��f�[�^�������Ă��̂܂܌������ʂƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������C�ȉ��̏ꍇ�́C�ēE�������1���ܑ��{�H�Ǘ��Z�p�҂̎��i��L����Ȃǂ̎ӔC�҂̗���ɂ��C�ޗ���{�H��Ԃ̊m�F�ɂ�闧������Ƃ��邱�Ƃ�����B

a) �H��i���ʕܑ��Ȃǁj�C�K�́C�{�H�����i��ԍH���C�ً}��C�H���j�Ȃǂ��ʓ��̊O�I�����ɂ���Ĕ���茟�����K�łȂ��Ɣ��f�����ꍇ

b) ������Ɍ����Ȃ��Ȃ邽�߁C����茟�����K�łȂ��Ɣ��f�����ꍇ

c) �R���N���[�g�ł̕i���̍��i����́C�Ȃ����x�܂��͊���������x�C���k���x�Ŕ��肷�邪�C�ʏ�̏ꍇ�́C�W���{���̋����̂�p�����Ǘ��f�[�^�ɂ�錟���Ƃ��C�R���N���[�g�ł��甲��������R�A�܂��͊p�������̂ɂ�錟���͍s��Ȃ��B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P54)(�ܑ��v�{�H�w�j��6��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@(2)�J���^�u��������,��ʓI�ɂ̓A�X�t�@���g�������̍��ޔ�U��R����]�����鎎���Ƃ��ėp�����Ă���B

�@�E�R���N���[�g�ł̋��x���m�F���邽�߂ɂ́A�R���N���[�g�̋Ȃ����x����(�R���N���[�g�ܑ��̏ꍇ�K�{)�Ŋm�F����B

�@�E�K�i�l�G1��̎������ʂ͎w�肵���Ăы��x��85%�ȏ�ł��邱�ƁB3��̎������ʂ̕��ϒl�́A�w�肵���Ăы��x�ȏ�ł��邱��

�@�E������G�Őݓ�1���ɂ�2��(�ߑO�E�ߌ�)�̊���ōs���B�Ȃ��e�X�g�s�[�X�͑Őݏꏊ�ō̎悵�A1��ɂ������Ƃ���3�Ƃ���B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g3��P41,52)�i�i���Ǘ���y�ыK�i�l�|�����ȁ|1�D�Z�����g�R���N���[�g�j

�Ɖ��:

��---�@�i�P�j

�y����z�@�J����@��107���ŁA�J���Җ���ւ̋L�������Ƃ��āA�u�����A���N�����A�����A���ʁA�Z���A�Ɩ��̎�ށi�펞30�l�ȏ�̏ꍇ�j�A�ٗp�N�����A���ق܂��͑ސE�̔N�����Ƃ��̗��R�A���S�̔N�����Ƃ��̌����B�v�ƂȂ��Ă���B�]���āA(1)�{�Вn�͋L�������Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P9)(�J����@��107��)

�u���y��ʑ�b����t����ė��Z�p�Ҏ��i�ҏɂ́A��t����҂̎����A�i�@�j�A��t����҂̊ė��Z�p�Ҏ��i�A���Ƃ̎�ނȂǂ��L�ڂ���Ă���A���̗L�����Ԃ́i�A�j�N�Ƃ���Ă���B�v

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@���Ɩ@��27����18

�@���y��ʑ�b�́A�ė��Z�p�Ҏ��i��L����҂̐\���ɂ��A���̐\���҂ɑ��āA�ė��Z�p�Ҏ��i�ҏ����z����B

�@(3)���i�ҏɂ͌�t����҂̎g���A���z�̔N�����A��t����҂��L����ė��Z�p�Ҏ��i�A���Ƃ̎�ނ��̑����y��ʏȗ߂Œ�߂鎖�����L�ڂ�����̂Ƃ���B���i�ҏ̗L�������́A�ܔN�Ƃ���B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P28)(���Ɩ@��27��)

�Ɖ��:

��---�@�i�S�j

�y����z�@���H�\����(�Ԑ���)��� 4 �Ԑ�(�o��Ԑ��A���Ԑ��y�ѕϑ��Ԑ�������)�̕����́A���H�̋敪�ɉ����A���̕\�̎Ԑ������̗��Ɍf����l�Ƃ�����̂Ƃ���B�Ƃ��āA��1��`��4��܂ŁA�����ɉ����A����ɕ��ʓ��H�A���^���H�̕ʂŁA3.5m�`2.75m�܂Ōf�����Ă���B�]����(4)�Ԑ��̕����́A���Y���H�̋敪�i��Z��恢���j�ɉ�������߂��Ă���B

�@�Q�ƁF (���H�\���ߑ�5��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@����{�@ (��`) ��2�� 3�G���̖@���ɂ����āu���Q�v�Ƃ́A���̕ۑS��̎x��̂����A���Ɗ������̑��̐l�̊����ɔ����Đ����鑊���͈͂ɂ킽��@��C�̉����A�A�����̉����A�B�y��̉����A�C�����A�D�U���A�E�n�Ղ̒����y�чF���L�ɂ���āA�l�̌��N�܂��͐������i�l�̐����ɖ��ڂȊW�̂�����Y���тɐl�̐����ɖ��ڂȊW�̂��铮�A������т��̐�������܂ށj�ɌW���Q�������邱�ƁB

�@�]���āA�ݖ��(2)���e�́u���Q�v�̒�`�ɓ���Ȃ��B

�@�Q�ƁF�i�e�L�X�g4��P46�j�i����{�@2���j

�u�w������ɂ����ē��茚�ݍ�Ƃ����ݍH�����{�H���悤�Ƃ���҂́A���Y���茚�ݍ�Ƃ̊J�n�̓��́i�@�j���O�܂łɁA�i�A�j�ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v

�Ɖ��:

��---�@�i�R�j

�y����z�@�U���K���@��14�� (���茚�ݍ�Ƃ̎��{�͏o)

�@�w��n����ɂ����ē��茚�ݍ�Ƃ����ݍH�����{�H���悤�Ƃ���҂́A���Y���茚�ݍ�Ƃ̊J�n�̓���(3)�����O�܂ł��A���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���̎������s�������ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�ЊQ���̑����̎��Ԃ̔����ɂ����茚�ݍ�Ƃ��ً}�ɍs���K�v������ꍇ�́A���̌���łȂ��B

�� �@�������͖��̋y�яZ�����тɖ@�l�ɂ��ẮA���̑�\�҂̎���

�� �@���ݍH���̖ړI�ɌW��{�ݖ��͍H�앨�̎��

�O �@���茚�ݍ�Ƃ̎�ށA�ꏊ�A���{���ԋy�э�Ǝ���

�l �@�U���̖h�~�̕��@

�� �@���̑����ȗ߂Œ�߂鎖��

�Q �@�O�����������̏ꍇ�ɂ����āA���Y���ݍH�����{�H����҂́A���₩�ɁA�����e���Ɍf���鎖�����s�������ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�R �@�O�̋K��ɂ��͏o�ɂ́A���Y���茚�ݍ�Ƃ̏ꏊ�̕t�߂̌���}���̑����ȗ߂Œ�߂鏑�ނ�Y�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P56)(�U���K���@��14��)

�Ɖ��:

��---�@�i�Q�j

�y����z�@�w�蕛�Y���Ƃ́A���Y���ł����āA���̑S���܂��͈ꕔ���Đ������Ƃ��ė��p���邱�Ƃ𑣐i���邱�Ƃ����Y�Đ������̗L���ȗ��p��}���œ��ɕK�v�Ȃ��̂Ƃ��āC���߂Œ�߂�Ǝ킲�Ƃɐ��߂Œ�߂���̂������A���Ƃɂ��Ă͓y���A�R���N���[�g�̉�A�A�X�t�@���g�E�R���N���[�g�̉�A(2)�؍�����߂��Ă���B

�@�Q�ƁF(�e�L�X�g4��P72)�i�����̗L���ȗ��p�̑��i�Ɋւ���@���{�s�ߑ�2���j